《活字や文字は後世に伝承すべき日本の文化だよね》

■わが逃走[243]

魚津の円筒分水 の巻

齋藤 浩

■晴耕雨読[54]

たまには「ゲームの仕事」の話

福間晴耕

■もじもじトーク[112]

「文字と組版、印刷の展示会」を10月に大阪で開催するよ!

関口浩之

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■わが逃走[243]

魚津の円筒分水 の巻

齋藤 浩

https://bn.dgcr.com/archives/20190822110300.html

───────────────────────────────────

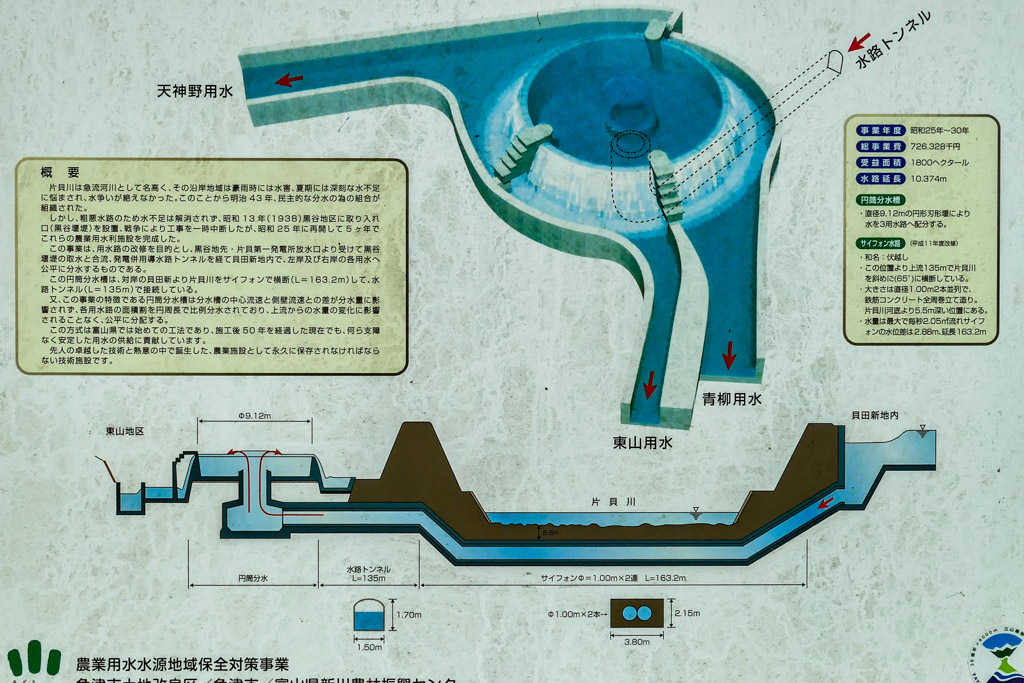

円筒分水とは、簡単に言えば農業用水を均しく分配するための施設です。

水路から取り込んだ水をサイフォンの原理で円筒の中心部へ沸き上がらせ、円筒外周部の均等に区切られた隙間から、それぞれの田んぼへと流すというもの。

大分県竹田市のものが近代化遺産として有名ですが、円筒分水は全国に存在し、その多くは現役の施設として稼働中です。

その機能美に魅力を感じ、遠出する度に探しているのですが、今回は金沢への出張の帰りに、富山県魚津市、片貝川沿の二つの物件を見学(というか鑑賞)してきました。

片貝川は市の南東にある2000メートル級の山々から、富山湾へと注ぐ2級河川です。

今回の物件は片貝川下流の貝田新地付近にあり、左岸に貝田円筒分水槽、右岸のものが東山円筒分水槽という位置関係です。

金沢を午前10時頃に発ち、北陸自動車道金沢東インターから魚津インターへと向かう。当日は異常な暑さで、車のエアコンも全く効かず(あとから調べたら37度だった!)。

魚津インターを降りるとすぐ、「円筒分水こちら」の表示が。

そんなに有名なのか、他にこれといって何もないのか。

稲作地帯をまっすぐ進む。フェーン現象なのか、異常な暑さだ。しかし、田んぼの向こうに瓦屋根と漆喰の木造家屋、その向こうに神社、そして背景に立山連峰という、日本の原風景とも言うべき世界が広がっている。

何度か車を降りてうっとりする。地元の人にしてみれば何も「ない」のかもしれないが、歴史ある風景をリセットしてつくられた造成地で育った者にしてみれば、失われたものが「ある」のだ。

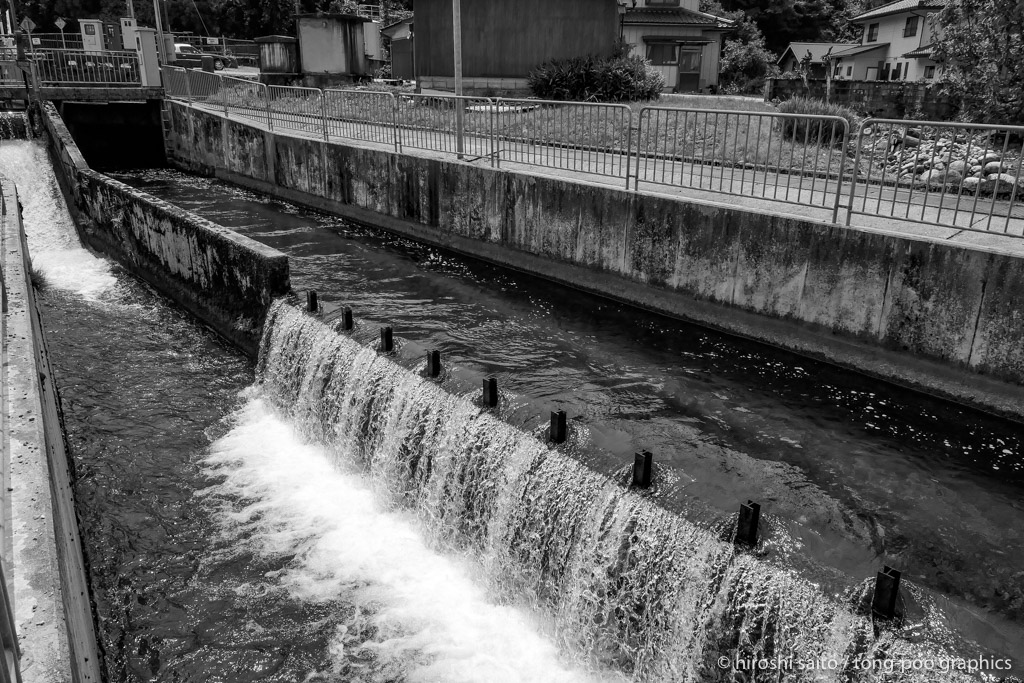

しばらく走ると、貝田新円筒分水槽が見えてきた。

背後には森(おそらくは河岸段丘)、道を挟んだ向こう側には田んぼに囲まれた住宅地。とくに案内表示などはなく、黙々と仕事を続ける機能重視の分水だ。

ここより数百メートル南側に片貝第一発電所があり、そこからの水を農業用水に割り振っているようだ。

さすがは富山。水はとても美しく、水量も豊かで迫力がある。

ここから分岐した用水路は道路の反対側で、さらに分岐を繰り返し、農地へと

向かっていた。なんとも機能美である。

時間があれば、水路に沿ってずっと歩いていたいと思わなくもなかったが、この暑さである。さすがに無理だ。

橋を渡り、片貝川の対岸へ向かう。周囲は水田。日陰なし。ゆるーいカーブの手前、川沿いの空き地に車を置き、車外に出た。暑い! 車内も暑けりゃ外も暑い。

毛穴という毛穴から汗が吹き出てくる。とくに私は顔に汗をかくので、写真を撮るには不向きだ。汗が目に流れ込む。

暑さにクラクラしながら、まるで雨で前が見えないようなことになっている。これは長居できんなあ。長居したいけど。

さて、道沿いの用水路がすでに見事な構造美である。見事な立体交差である。

その奥に東山円筒分水槽があった。こちらには案内表示も!

見た目やロケーションの美しさもあってか、貝田新円筒分水槽よりも優遇されてるっぽい。印象的なのはまずその落差。一般的な円筒分水よりも高く、しかも水そのものが清らかであるためか、名瀑を見るような感覚に陥る。

そして、三つの用水へと導くために区切られた“仕切り”の存在だ。整備用通路も兼ねているのか、階段状になっている。

いずれもノミで彫ったような彫刻的手仕事で、きっと陰影の美しい早朝や夕方は、魅力が倍増するにちがいない。これぞ機能美、構造美だろう。

で、改めて円筒分水というのは、ある意味最も優れたデザインと言えるのではなかろうか。と思ったオレなわけです。

◎理由その1・問題を解決している

一般的に川の水流はポイントごとに異なるので、農業用水の取水口の位置によって不公平が生じていた。水を一旦円筒の中心に集めて湧き上がらせることで、均等に、公平に分けることが可能になった。

◎理由その2・情報を伝達している

公平に分配されていることが視覚的に伝わる。円筒の外周を均等に区切れば、そこから流れ出る水の量も等しい。理屈ではもちろん、見た目にも機能が明快な構造物と言えるのではないか。

◎理由その3・平和のために使われている

技術というものは、良いことにも悪いことにも使えるものだ。たとえば刃物は料理にも使えれば、人を傷つけることもできる。カメラの顔認証システムも、おそらく銃器との連動が可能だろう。

しかし、円筒分水はいまのところ、農業用水を公平に分ける以外の用途には使われていないのではなかろうか。水争いを終わらせ、農村に平和をもたらす以外に使い道がない。しかも美しい。こんな存在、なかなかないぞ。

涼しくなったら、また訪れたいと思うのだった。

【さいとう・ひろし】saito@tongpoographics.jp

http://tongpoographics.jp/

1969年生まれ。小学生のときYMOの音楽に衝撃をうけ、音楽で彼らを超えられないと悟り、デザイナーをめざす。1999年tong-poo graphics設立。グラフィックデザイナーとして、地道に仕事を続けています。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■晴耕雨読[54]

たまには「ゲームの仕事」の話

福間晴耕

https://bn.dgcr.com/archives/20190822110200.html

───────────────────────────────────

最近のわたしのプロフィールを見た人は知ってるかもしれないが、守秘義務の関係もあって仕事の話はほとんど書いていない。

だが、実はいま関わっているわりと有名なソシャゲでは、しっかりクレジットロールに名前を載せてもらっているように、そこまで厳しい守秘義務にはなっていないのが本当のところだ。

昔は優秀なエンジニアの引き抜きや、制作物の権利関係で揉めたりしたケースが発生したこともあって、ゲーム業界の守秘義務は非常に厳しいというイメージが強かったのだが、最近ではそれほどではないのが実情だ。

なかでも関わった作品に関しては、転職・求職の際の重要なアピールポイントでもあることから、ほとんどの会社ではそこまで守秘義務を課すことはなく、過去に裁判で争われたケースでは、転職時に過去に仕事でやった作品名の公開を制限してはいけないという判決が出た記憶がある。

そのわりに、今でもわたしを含めた多くのゲーム開発者が、プロフォールで自分が関わったタイトルを公開していないのには訳がある。

なんといっても大きな理由は、いまやゲームタイトルは数十人、ときには100人以上のチームで開発するものになっているので、どこまで自分が関わったと言えるか、はっきりしないということである。

例えば、最近のわたしのケースでは、3Dのモデルの制作や組み込みを中心に作業をしているのだが、これも原画は内外のイラストレーターやデザイナーに発注し(更に版権ものだと外部の会社・有名イラストレーターだったりする)、それを元にキャラクターチームがモデリングとテクスチャを作成し、それをモーションチームが受け取って動きをつけたものを、プログラマーがゲームに組み込み、デバッガーがチェックする中のごく一部を担当しているに過ぎない。

そんなこともあって、企画から関わっている中核メンバーや、メインキャラクターやメカデザインを担当したデザイナーを除けば、「これを自分が作りました」と言えるものが出てこないという事情がある。

かと言って、同業者相手ならともかく普通の人にそこらへんの事情を説明するのも大変だし、下手に説明して自分がやってない部分まで作ったと思われるのも心苦しい。

また、最近あった京アニ放火事件ではないが、有名タイトルに関わっていると妙なトラブルに巻き込まれる危険性もある。かくいうわたしも、以前バンダイグループで働いていたときは、年に一度くらい会社に脅迫や殺害予告が届き、注意するように会社からアナウンスがあったものだが、当時「気をつけろと言われてもなあ」と思っていた記憶がある。

最近はソシャゲに関わっていることもあって、ガチャを回したのに出てこないとか、せっかく引いたのに○○の能力が低いと言われそうで心配だ。

また、どこのゲームに関わってるか知られると、わたしを追っていれば、何かゲームの新情報が分かるんじゃないかと、勘違いした人に付きまとわれたり、会話を盗み聞きされる危険性もある。

これは単なる杞憂ではなく、多くのゲーム会社では社外で周りに人がいるところで開発中のタイトルの話をしたり、ネームプレートをつけたまま出かけるのを禁止しているのは、こうした問題を防ぐためでもある。

そんな訳でわたしの場合は、もう時効だと思われるタイトルしかプロフィールに載せていないが、決して引退したわけでも、干されたわけでもなく(笑)、今も新しいタイトルに関わっている。

【福間晴耕/デザイナー】

フリーランスのCG及びテクニカルライター/フォトグラファー/Webデザイナー

http://fukuma.way-nifty.com/

HOBBY:Computerによるアニメーションと絵描き、写真(主にモノクローム)を撮ることと見ること(あと暗室作業も好きです)。おいしい酒(主に日本酒)を飲みおいしい食事をすること。もう仕事ではなくなったので、インテリアを見たりするのも好きかもしれない。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■もじもじトーク[112]

「文字と組版、印刷の展示会」を10月に大阪で開催するよ!

関口浩之

https://bn.dgcr.com/archives/20190822110100.html

───────────────────────────────────

こんにちは。もじもじトークの関口浩之です。今回のテーマは『「文字・組版・印刷の展示会」を10月に大阪で開催するよ!』です。

●そもそも、文字や印刷の展示会って?

みなさんは、文字や印刷に関する展示会に参加したことありますか? 印刷に関する博物館として、凸版印刷の「印刷博物館」があります。それ以外で、常設の展示会や博物館ってあまり聞いたことがありません。

毎年、池袋のサンシャインシティで開催されるJAGAT主催の「page」が、印刷や文字に関するいちばん大きな展示会だと思います。あとは、フォントメーカー主催で、文字に関する展示会は時々開催されてます。セミナー形式の文字・組版・印刷の勉強会は全国各地で開催されていますが……。

そんな中、『大阪DTPの勉強部屋』が中心となって、10年ぐらい前から、数年おきに開催している文字や印刷に関する展示会イベントがあります。

過去に開催された展示会イベントは、こんな感じです。

・「写植の時代」展 2012年2月17日(金)〜21日(火)

http://www.osakadtp.com/?p=1079

・写植の時代 2〈書体・組版〉展 2012年5月25日(金)〜30日(水)

http://www.osakadtp.com/?p=1425

・「書体の誕生」展 2014年11月22日(土)・23日(日)・24日(月・振休)

http://www.osakadtp.com/?p=2621

・今田欣一の書体設計「書物と活字と」展示会 2017年1月18日(水)〜21(土)

http://www.osakadtp.com/?p=3273

・「書体の誕生」展示と講演 2017年4月14日(金)から2017年4月16日(日)

http://www.osakadtp.com/?p=3369

過去のもじもじトークで、「『書体の誕生』展で動く写植機に感動!」の記事もご一読ください。

https://bn.dgcr.com/archives/20170420110100.html

手動写植機って200kgぐらいあって重いので、イベントで展示されることってあまりないのです。

日頃は意識してないけど、生活するうえで欠かすことができない文字や活字を知ることは、日本の文化を学ぶことでもあり、すべてのクリエーターに参加してほしいなぁと思っています。

●10月に開催する大阪の展示会って?

先週土曜日に、この展示会イベントの企画会議に参加してきました。まだ、正式に発表されていないイベントですが、主催者の宮地知さん(えむさん)から許可をいただき、リーク告知したいと思います。

・イベント名:「文字と組版、印刷」〜アナログからデジタルへの変遷〜

・開催場所:メビック扇町 大阪府大阪市北区扇町2-1-7

・主催:大阪DTPの勉強部屋、他

・開催期間:2019年10月14日(月・祝)~2019年10月22日(火・祝)

・セミナー開催日

10月14日(月・祝)/19(土)/20(日)/22日(火・祝)を予定しています

どんな企画会議だったかを簡単に説明します。企画会議に参加した人は、宮地知さん(えむさん)、大石十三夫さん(おぢん)、島崎肇則さん、竹内亨さん、藤林朋実さん(朋茶さん)、森崎詩穂さん(ゆら)、関口浩之(フォントおじさん)です。

とある大阪の雑誌編集の会社の会議室に、数百点の専門誌や1960年代から2000年頃までの活版印刷、写真植字、DTP、フォントに関する資料を山のように積みあがってました。

みんなでチェックしながら、「このトピックスをパネル展示しよう」とか「これ、実物展示が出来ないかなぁ」とかの洗い出し作業をやったんです。懐かしい記事や広告に手が止まって、「あっ、そんなことあったねー」と誰かが声をあげると、しばらく座談会になってしまうのです(笑)

今回のイベント企画は、昔を懐かしがったり、愛でたりするのもよし、古きを知って新しきを知るもよし、先人の知恵から学べることはたくさんあるのです。

では、その時の企画会議の様子と、いくつかの資料をチラ見せします。ジャーン!

http://bit.ly/2P6dRaK

「制約と新しいムーブメントとの戦い」の100年、すごいコンテンツが出来あがりそうです。

宮地さんをはじめ、実行委員にとって、このイベントは会社の活動でもなく、本業ではないのです。部活動のようなボランティア活動としての延長戦上の展示会なのです。

ですので、皆さんの協力が必要です。ご協力いただけそうなことがあれば、ぜひ、情報提供や現物の貸し出しなど、よろしくお願いします。情報提供でも、質問や要望でもなんでもいいので、この企画に関連しそうなことは、こちらまでメールください。

関口浩之 sekiguchi115@gmail.com

活字や文字は、後世に伝承すべき日本の文化だよね。みんなでワイワイ、やりましょう。

展示会(メビック扇町)では、過去100年間(主に1970年代以降が中心かな)の活字・DTP・組版・印刷・フォント・ウェブなどの出来事が、大きな年表になって壁一面に貼り出され、気になるトピックスには、パネルや実物が展示されます。

展示は10日間、セミナーも4日間開催という、過去に例のない規模の文字や印刷に関する展示会になりそうです。

DTPや印刷系の方だけでなく、ウェブの人にも(ウェブの人こそ!)、必見の展示会ですよ。イベント詳細は9月になってから、大阪DTPの勉強部屋から発表がありますので、お楽しみに。次々回のもじもじトークでも、詳細をご案内できると思います。

●イベント主催者からメッセージ貰いました

「文字と組版、印刷」〜アナログからデジタルへの変遷〜 展の主催者の宮地知です。

印刷物を作成するのは今ではDTPになっていますが、1970年代まではアナログ(手作業)でデザイナー、写植オペレーター、版下、製版と分業が確立されていて、それぞれがプロフェッショナルでした。

その後、マイコン、パソコンが導入されたときもアナログ時代の技術を含んだ専用システムでした。しかし、海の向こうからやって来たDTPはその流れとは別物で、専用システムとの交点は少なかったのです。

この展示会はアナログからデジタルへの変遷がわかる内容です。稼働する手動写植機、モリサワMC-6型も展示します。

過去のアナログ、専用システムを知ることは、これからのデジタル、DTPのあり方を考えるヒントになると考えて、この展示会を企画しました。

●その他、文字イベントと文字コラムの紹介

ここまで読むと、参加したくなるイベントでしょ。

もじもじトークのフォントおじさんが出演する直近イベントと、最近、寄稿した「もじもじな記事」を二つご紹介します。

・活版TOKYO2019 トークショー 文字の魅力─活版活字からデジタルフォントまで─

https://kappantokyo2019-talk02.peatix.com/

楽しくてタメになる文字もじトークショーです。フォントおじさん(僕ですw)が筑紫書体の藤田重信さんをいじくります。入場料1,000円、9/1(日)14〜15時開催。事前登録が必要です。皆さん、ぜひ! 展示や実演ブースも楽しいよ!

フォントマニアのフォントおじさんが書いた「マニアックではない」フォント入門編が好評のようです。読んでいただけるとうれしいです。翔泳社のCreatorZineの連載です。月間ランキングで1位とりました。

・第1回 文字やフォントや歴史を学ぼう(7/12公開)

https://creatorzine.jp/article/detail/62

・第2回 看板から学ぶフォントの役割とは(8/19公開)

https://creatorzine.jp/article/detail

では、また、2週間後にお会いしましょう。

【せきぐち・ひろゆき】sekiguchi115@gmail.com

関口浩之(フォントおじさん)

https://www.facebook.com/hiroyuki.sekiguchi.8/

Twitter @HiroGateJP

https://mobile.twitter.com/hirogatejp

1960年生まれ。群馬県桐生市出身。1980年代に日本語DTPシステムやプリンタの製品企画に従事した後、1995年にソフトバンク技研(現 ソフトバンク・テクノロジー)へ入社。Yahoo! JAPANの立ち上げなど、この20年間、数々の新規事業プロジェクトに従事。

現在、フォントメーカー13社と業務提携したWebフォントサービス「FONTPLUS」のエバンジェリストとして、日本全国を飛び回っている。

日刊デジタルクリエイターズ、マイナビ IT Search+、Web担当者Forum、Schoo等のオンラインメディアや各種雑誌にて、文字やフォントの寄稿や講演に多数出演。CSS Niteベスト・セッション2017にて「ベスト10セッション」「ベスト・キャラ」を受賞。2018年も「ベスト10セッション」を受賞。フォントとデザインをテーマとした「FONTPLUS DAYセミナー」を主宰。趣味は天体写真とオーディオとテニス。

フォントおじさんが誕生するまで

https://html5experts.jp/shumpei-shiraishi/24207/

Webフォントってなに? 遅くないの? SEOにはどうなの?

「フォントおじさん」こと関口さんに聞いた。

https://webtan.impress.co.jp/e/2019/04/04/32138/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

編集後記(08/22)

●偏屈読書案内:小木曽 健「11歳からの正しく怖がるインターネット 大人もネットで失敗しなくなる本」

筆者はグリーという会社の「安心・安全チーム」という部署に所属し、ネットの安全利用について、日本全国で講演活動を続けている。完全無料で、年間に350回! 小5からシニアまで、幅広い年齢層が対象である。これまで40万人に、ネットがどんなもので、○○するとこんなことが起きて、だからどうすれば失敗しない、というリクツ、ネットの構造などを超わかりやすく解説している。

ネットに絶対に失敗しない方法、SNS「大人のたしなみ」、ネットと子育て・ネットと家族、ネットと未来、という章立てで、「11歳から」と銘打つだけあって非常にわかりやすい。「ネットで絶対に失敗しない方法がある。ネットの中にいる人とは、現実世界で暮らしている普通の私たちである、と考えよ」

ネットの中の人間の感情、喜怒哀楽、ルール、マナー、文化は現実社会と同じだ。日常=ネット。日常でやっていいことはネットでもOK、日常でやらないことはネットでもやらなければいい。「自宅玄関に貼れるものがネットの限界。だから、玄関ドアを基準にすればOK、これがネットで絶対に失敗しない方法」。何を言ってるんだと思ったが、聞いてみれば納得、年寄りにも分かりやすい。

インターネットというものは、実はすべて家の「外側」である。パソコンもスマホもLINEもメールもSNSも、ネットにつながっているモノはすべて家の「外側」。その「外側」には特徴があり、何かアホなことをやらかせば、確実に炎上し身元がバレる。ネットとはそんな場所。家の「外側」で身元が確実にバレる場所とはどこか? 自宅玄関ドアだ。これがネットの正体だ、と言うのだ。

だから、玄関ドアに貼れるものは、ネットに貼ってもまったく問題ナシ。玄関ドアに貼れないものは、ネットには書けない。人生が破滅するかもしれない。そんなリスクを負ってまで、玄関ドアに貼りたいモノってありますか? わたしにはない、と筆者は言う。彼が玄関に貼らないもの(ネットに書かないもの)は、政治の話、外交の話、宗教の話(一般論は書く)だという。

ネットの世界だけの特別なモラルやリテラシーなんてない。ないものを探しても見つかりっこない。日常とネットに違いも境目もない。元からつながっているし、分けて考えるから袋小路なんですよ、と言い続けている。炎上してしまった時の対策(フォロー)も書かれている。これには重要な指摘がある(スペースの都合で略す)。

「ちなみに、自分の身近でネット炎上を起こさせない、かなり確実な良い方法があります。この本を今すぐ、ご家族&ご親戚&ご友人にもれなく送って差し上げるのです。そうだ、そうしよう!」って、おい。でも、全部持ち出しで日本全国を回り講演活動を続けているのだからエラい。わたしの関わる市の委員会でイベント企画するかな。中学生対象の年金講座はポシャったが。(柴田)

おまけ:東日本大震災では携帯がほぼ使えなかったが、ツイッターだけは安定して働き続けていた。米国内でツイッターのサーバー管理を担当していたある技術者が、ニュースで日本の大震災発生を知る。彼は増強用のサーバーを、日本エリアでの処理能力を強化できるように接続した。彼の機転で、日本国内のツイッターは、震災中に一度もダウンすることなく働き続け、気仙沼では446人の命を救った。彼はそのような判断をする立場にはなかったそうだ。

11歳からの正しく怖がるインターネット 大人もネットで失敗しなくなる本

2017 晶文社

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4794969554/dgcrcom-22/

●脅迫や殺害予告が……。/1990年に「Windows DTPはいま?」というコラムを掲載していた。他にもあったかも。「Windows DTP PRESS」を見て、ふと思い出したのであった。/「クリエイターのための印刷ガイドブック」揃えてましたっ。引っ越しの時に処分してなかったら、本棚の奥にあるはず。

/レジ話続き。清算後、彼はカゴにレジ袋を入れようとしたので、「レジ袋はいらないですよ」と伝えたら、あっ、という顔をし、袋を元の場所に戻し、「ありがとうございました」というようなことを言った。

カゴを持ち、サッカー台に運びながら、やっちゃったのね〜と思いつつ、レシートを見た。普段はレシートの確認はしないのだが、男性の反応が気になった。推測通り、レジ袋分の割引がなされていなかった。

わかるわ〜。精算完了していて、しかもクレジットカードだもん、取り消し面倒よねぇ。しかも慣れていないから分かる人を呼ばないといけないかもしれないし、場合によっては、商品を全部通し直すのかもしれない。(hammer.mule)

Windows DTPはいま?/水無月実

https://bn.dgcr.com/archives/19990715000000.html