《マジ余計なことしてくれるよGoogle》

■電網悠語:未来IT編[202]

電子書籍ではなく、電子コンテンツにすぎないのでは?

三井英樹

■グラフィック薄氷大魔王[380]

「Bloggerの色がおかしい」他、小ネタ集

吉井 宏

■電網悠語:未来IT編[202]

電子書籍ではなく、電子コンテンツにすぎないのでは?

三井英樹

■グラフィック薄氷大魔王[380]

「Bloggerの色がおかしい」他、小ネタ集

吉井 宏

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■電網悠語:未来IT編[202]

電子書籍ではなく、電子コンテンツにすぎないのでは?

三井英樹

< https://bn.dgcr.com/archives/20140312140200.html

>

───────────────────────────────────

就活の合間に少しばかり電子書籍業界を散策している。無理してKindle HDXを買ってしまって、今までの白黒(米国から輸入した第2世代:Kindle Keyboard)とは違う世界に、遅ればせながら突入した。

Kindle Fire HDX 8.9タブレット < http://amzn.to/Pm464O

>

思ったよりも無料本が多く、期間限定無料版とかもあって、少なくともこうしたKindleというデバイスがあれば、そこそこ楽しめる広い世界が広がっている(Kindleアプリという手もあるけれど、体験としては微妙に違う)。

しかし、それでも書籍文化のリプレースというレベルの変革には、未だ道は遠いというのが実感だ。一言で言えば、今Amazonが進め広めているのは、電子書籍ではなく、電子コンテンツにすぎないのではないだろうか。「本/書籍」と呼ぶこと自体に抵抗感がある(電子書籍プロバイダは数多あるので、以下では一応最大手ということでAmazonに限って書く)。

最初に書いておくが、AmazonのKindleワールドは快適である。私の幼少期を考えれば夢のようなレベルである。それは大前提として、文句を書き連ね、最後に展望というか今後への期待を書きたいと思う。先ずは矛先だが、少なくとも現状では幾つかのミスが重なっていると思っている。書籍・書店・本棚・市場の四つの分野。

■書籍の仮想化ミス

・コンテンツ

見れば見るほど、読めば読むほど、「これは『本』なのか」と思う。脳裏に浮かんでいるのは、今まで本だと思ってきたものは何だったんだろうという疑問。端的に言えば、文字が読めれば本なのか、絵が見えれば本なのか、という自問。

実際は読みやすい。個人的読書傾向から、分厚い本になりがちなので、比べれば圧倒的に軽い。これが最大のメリット。厚みがないからページもたわまない。そして、本棚がいらない。全部マシン内(まぁ実際はNAS的/クラウド的なところだけれど)に収まっている。この動作軽量系の価値が何ものにも代えがたい。

しかし、読んでいて引っかかる、これが「本」なのか。もちろん中身が良ければ感動する。しかし、印象的には、豆腐の上に文字が印字されている感じ。豆腐は好きなんだが、ずっとこれを取って置きたいと思わせる何かにブレーキがかかる。アクセルになってくれないで、どこか不安が残る。30年先も、こんなので読むのか?

例えば行間。出版社や書籍によって微妙に異なるけれど、Kindleで示されるほど広い行間は余り見ない。読んでて多少間延びする。例えば目次系。コンテンツとして目次ページにあるものも、左の奥の方に隠れているものも、かなりイマイチ。

短篇集的な作品でさえ、インデックス的な情報が抜けているものが多くて、ただ直列に読み進めとと言わんばかり。検索できれば良いじゃないかと暗黙の圧力を感じる。読みやすくする、探しやすくする努力を最初から放棄している。

例えば図。マルチデバイスをサポートするだろうけれど、大きさがキチャナイ。汚れている訳ではないんだか、概して小さすぎてミミッチイ。図自体は美しくとも、パッと見で品がない、というか洒落てない。図が出る度に、ため息が出てしまう。インパクトがなくショボい。釣りたての魚を三日程日向に放置してから皿に盛られた感じ。

決定的なのは、(マンガの)見開きページ。横置きにして見開きを見ると、中央部が欠けていたり、ズレていたり。正直言って、これが紙の本なら、あり得ない品質。これは売り物なのかと目を疑う。作者はこれで怒らないのかと心配になる。これが名だたる出版社のものだったりした時のがっかり感は言葉にできない。

文字や絵で得られる情報量としては、まぁ及第点なんだろうけれど(たまにスキャン精度が低いのも混じっていて凹むけれど)、何かが欠落している。そう、この本を作っている人の愛情が感じられないのだ。

「ねぇねぇこれ読んでよ凄いでしょ!」という作り手(含編集者)の「推し」がほぼない。機械的にフォーマット替えただけ。文字だけ。絵だけ。読めるでしょ、見れるでしょ、何が不満なの? という逆ギレ圧力すら感じてしまう。

そして、軽量化という代えがたいモノと比較してしまうので、はいこれでOKですと言ってしまうヘタレな自分を感じて更に凹む。

作り手の情熱が微妙だからか、持っている喜びも減っている。単にコレクター的に集める情熱はそこそこ刺激されるのだが、何だか冷めている。そして新たな情報との出会いに冷めている自分に更に失望するスパイラル。もちろん作品自体には納得しているし、感動している。なのに、だからこそ、である。

・デバイス

当初は、どの電子書籍端末もページ送り/戻しは、ほぼハードボタンを使っていた。それがタッチセンサーの流れに変わり、全画面型のデバイスが主流と言っていいだろう。「電子書籍端末」と「タブレット」とは微妙に違うのに一緒くたにしがちなのが、問題を更にややこしくしている。

同じ包丁だから良いでしょと、肉も野菜もパンも全部同じ包丁で刻めよと言っているようなものだ。一本しかないのであれば、仕方がない。でも専門家は普通に使い分けているのではなかろうか。

専用機を買う層がどれほどいるかは不明だが、専用機としての調査研究よりは、如何に安く汎用機を作るかに投資が傾き過ぎている気がしてならない。

極上の読書体験を一度見せてもらいたくてたまらない。個人的には本を読むことに集中するのであれば、ハードボタン型の方が向いていると思う(ボタンは左右にあってほしいけれど、型としてはSONYのReaderタイプ)。

また、本を読むということは、実は手触りも含めて自分の読み進み度を確認している作業だと思っているので、もう少し「位置情報」を如何に無意識のうちに認知させるかというテーマも深堀りして欲しい。気軽にプロトを作れないので、未だ感覚知だけれど、左右にどれほどの残量があるかを示すインジケータみたいなものを標準で見せてくれるだけで、随分と違ったものになる気がする。

・読者の環境

しかし、専用デバイスを購入するのはまだまだ一部だろう。だからこそ驚くのは、Kindleアプリが全うに揃っていない現実だ。IT業界従事者を除外すると、家にはWindowsマシンが一台だけという家はまだまだザラにある。

先日、都市部だけでなくスマホが圧倒的に広まっているかのようなニュースが流れていたが、正直どこの国の話かと感じた。田舎でTVだけ見ていて幸せを感じている方々は実はかなり多い。そして恐らく実際幸せであろう。ガラケー標準で、更にWindowsがあれば進んでいるとさえ思われる層も存在する。

なのに、日本でWindows環境でKindle本を読むのは大変だ。米国ではサポートされているにもかかわらず、日本には未だない。私は知人に下記の方法を薦めることは、とてもできない。

Kindle本をPCの大画面で読む方法!! < http://bit.ly/1gm8Mxk

>

・定形がなく、巧みが育てない開発環境

先日少々宣伝させてもらったけれど、Kindle絵本を作ってみた。作っていて一番悩んだのは、何を隠そう図のサイズである。更に告白すると、出版してから画像のサイズを変えている。

Amazonの推奨値で作ったら、何だか荒すぎるのだ。もちろん読書するデバイスによって見え方は異なるだろう。でも描いてる私自身が納得出来ない。多少の試行錯誤もしたけれど、最適解かどうかは未だ悩んでいる。

キリストの物語─33の絵でたどる創世記から黙示録─ Kindleストア

< http://www.amazon.co.jp/dp/B00HIKHC3I

>

また、普通の感覚でKindle Comic Creatorで作ると、表紙が2枚になったり(こういうマンガは多数ある)、目次のリンクがなかったり、諸々の本らしからぬ事態に陥る。日米文化の違いというよりは、単純なオペレーションの問題で、説明が余りになさ過ぎる。やる気あんのか、と疑う。

Kindle Comic Creator

< http://www.amazon.co.jp/gp/feature.html?docId=3077699036

>

ちなみに、この本を作るのに使ったツールは下記(全てMacBookPro 17"上):

CLIP STUDIO PAINT PRO:下書き/ペン入れ(intuos)→jpg出力

potrace:そのjpgをeps変換

Adobe Illustrator CC:そのeps→彩色/仕上げ

Adobe InDesign CC:レイアウト→全体のjpg出力

Kindle Comic Creator:mobi化

文字や絵は得意のツールでやっていいけれど、InDesign的なフォーマッターはAmazonが用意すべきだろうと思う。自主出版に大金払う層にはヨダレが出そうな未来がそこまで来ている。この本を気軽に出せるという、とんでもない人参がぶら下がっているのに、結局そこへのハシゴが小さすぎたり狭かったり乗れなかったりしている。このまだまだ感が、完全電子書籍化計画に突き進む力を削いでいる。

■書店の仮想化ミス

・書架

本屋に行くこと自体が趣味だったと気づいたのは、不思議なことにAmazonを強く使い始めてからだった。あの本棚に囲まれた空間が好きなこと、さらに店ごとの配置のされ様の妙に惹かれていたのだ。あぁこの本はここに置くのね、これはこいつと並べるかぁ…。見て回りながら、店員さんのIAスキルや心配りにワクワクしている。

それがAmazonにはあまりない。微塵もないと言っても良いかもしれない。効率的とは思うけれど、検索の無味乾燥感が一杯に漂っている。カラカラの本屋さん。この書架の列は「俺の縄張り」みたいな感覚を持つことも禁じられている。でもね、本屋は、本が探せれば良い場所ではないんだよね。本に触れる場所なんだと改めて思う。

・セール

Kindle本に関して言えば、セールス方法も気にかかる。Kindle本は中身を見せる代わりに、最初の数ページを、サンプルとしてKindleデバイスやアプリに送ってくれる。

この送られてくる分量がイラッとさせられる量である。文字系はそこそこの量があるのが多いが、非道いのは目次部分だけというのもある。それサンプルとは呼ばないし(事実PC版では普通に簡潔に表示されている)、それだけで何を判断しろと言っているのかとカチンとくる。

マンガにしても、ほんの数ページしかなくて、主人公の影すら見れないものもある。更に文句を言えば、一度サンプルをダウンロードしているのに、価格改定があってもほぼリコメンドしてくれない。無料のものなんかは、その巻だけリストから外されたりもする。

要は、セールスエンジンが未成熟。店員としては本当に青二才。世界一の書店に司書能力のない丁稚が偉そうに采配している感じ。

■マイ本棚の仮想化ミス

そして、買った本の置き場も変。並べ順は、著者順/最近使用した順/タイトル順の三択。この順で全ての蔵書を並べている人って実在するのだろうか。少なくともジャンルと著者という複合ソート、購入順、自作のタグ順…など、必須機能がなさすぎて唖然とする。

タグについても「コレクション」というものはあるけれど、複数書籍を一括で整理したりする方法が一冊ずつやるしかなく、かなり前時代的。つまり、購入した本の並べ方を楽しんだりする方法が提供されていないのだ。

本棚の空きスペースがあるときは、色々と入れ替えて並べ替えて、一人でドヤ顔で見つめるのが至福の時だった。友人の家に行っても、蔵書とその並べ方に刺激も受けてきた。こんなの読んでんのか、これとこれを並べるか。ほとんど書店と同じだ。それを自分でやれるという喜びを、Kindleというかこの整理アルゴリズムは見事に奪ってくれている。無念。ドロボー、返せ!w

■市場拡大路線の読みミス

更にコンテンツの品質もかなり問題がある。玉石混交も極まれり、という匂いが強すぎる。もちろん書籍併売ものの品質は、まぁ一定だが、それ以外が凄い。

文書自体の品質に揺れ幅があるのはしょうがないにしても、表紙だけマトモなものや、間違い探しのような差分しかないモノだったり、青空文庫単純組合せ技など、ちょっと首を傾げざるを得ないものが多くある。

確かに青空文庫が提供している複数冊を、一冊にまとめることなどは意味はある。むしろ電子書籍で複数冊に分かれている方がおかしいとも言える。でも、まとめ本が節操なく並ばれても困る。引っかかっちゃうんだから。

データは同じであろうが、既存のものが読みにくいので改良している部分があるのかもしれない。でも、同じ作者のものを、ちょっとレイアウトの違いだけで、山ほどの出版社が出したりはしない。

そもそも、中途半端な体裁で本を出すこと自体がなかった。それが誰でも、中途半端なツールで、あっという間に出せるようにしてしまったものだから、混乱が生じている。しかもコメントがつければ、それが作者であろうが、サクラであろうが、お構いなしに検索上位ヒットするという便利な書架が混乱を助長してくれる。

・価格

紙版もデジタル版も、原稿は同じなのである。それは多分多くの読者が理解している。ただただ安くあれば良いとも思ってはいない。良い作者にはちゃんと生活して次作を書いてもらいたい。でも紙を消費せず、どちらかというと自分のデバイスのリソースを消費して読むモノに対して、5%程度しか価格差がないという文化が適正なのだろうか。適正価格は何とも言えないが、肌感的には5〜6割といったところか。

象徴的な問題だと感じたのは、「週刊Dモーニング.vs.漫画アクション」問題。前者は500円/月の読み放題サービスアプリ、後者は70円/冊(月2回発行)という価格帯(先日まで100円だった)。一冊あたりの価格差は微妙にないレベル。にも関わらず、前者の方に抵抗感がある。更に言えば、後者で私が興味があるのは「達人伝」というマンガ一本である。それでも、何かしらハードルを感じている。

週刊Dモーニング < http://app.morningmanga.jp/

>

漫画アクション 2014年3/4号 < http://amzn.to/1ivfGXZ

>

もしかしたら、こうしたサービスを受け入れると、徐々に侵食が起こっていって、毎月の天引き部分が巨大化するのを恐れているのかもしれない。でも色んなコトがサービス化して月極支払いになり始めているので、慣れてコントロールしていく必要もあるのだが。

▼電子書籍の未来

と、文句を延々と書いてきたけれど、既視感がある。そうWebの黎明期そのもの。当時は行間なんて考えてもいなかった、いや考えられなかった、読めれば天国。見た目の美しさを追求する余裕なんて皆無。データが配信されているだけで充分感動的だった。

それが少しずつデコレーションが施され、シンプルさも研ぎ澄まし、今に至っている。そして今にして思えば、Webブラウジングって、タブレットが出て初めて完成形に近づいたんじゃないのだろうか、とさえ思う。

電子書籍もそうなのだろう。今は多少のデコレーションは付いているけれど、まだまだ「量」を相手にしている段階。個別の「質」にまで目が行っていない。

でもいずれWebがそうであったように、読めればよいという段階では満足できなくなってくる。デバイスの改良も、適正価格も、適切な品質管理も進むだろう。そして、個人所有というWebよりも一歩生活に寄った部分だからこそ、その要求ハードルは高くなる。W3Cが勧告を出しにくくなって行ったような状況が迫ってくる。

そして、既に買ったものを再度買えとは言いにくくなる。サーバ側から再配信すれば良いのだから。ビデオやレーザーディスクなどの、消えていった財産の後ろ姿もちらつく。もうあんな再購入は御免蒙りたい。だって、購買履歴ごとサーバにあるのだから。そうした権利系も含めた個人嗜好情報までもをひっくるめて、電子書籍はWebとは違うステージに上がって行く。

決定打にまで至っていない品質のものを先ず配ってしまう、というWebの定番路線。「永遠のベータ」、改良し続ければよいという考え方。

しかし、ホームページ(サイト)と書籍では、根幹部分が異なる、それは沢山の人が同じものを所有するにも関わらず、極めて個人的な資産になるということ。ここへの配慮というかおもてなし感というか、UXというべきか、そんな領域への配慮がこれからの成長に欠かせない。

これからの電子書籍の道は、Webの道をどう捉えて来たかを現す道でもある。想定外でしたとか、騒いでいるのは一部だけですよねとか、そんな言い訳はもう聞きたくない。

Webで学んだすべてが、叡智を文字化して後世に残すという部分で、「ITすげーッ」と唸るように支えて行って欲しい。Web屋が負っていた苦労は、きっと力強く役に立つ。できることならば、そういった部分で私も貢献していきたい。

では、また。

以上。/mitsui

【みつい・ひでき】@weblyst | mit_dgcr(a)yahoo.co.jp

< http://mitmix.net/

>

・久々なので長〜くなりました。最後までお読みくださった方、ありがとうございました。また、懲りずに声を掛けて下さった編集長様、感謝です。

・今遅々として進めているのが、20年前に出版させて頂けた育児本「ミルクエイジ」の電子書籍化。権利系はクリアしたので、フォーマット化で、ない知恵を絞ってます。

・今だFree、探職中です、お仕事あればお声かけ下さい。

・あ〜Kindleプロジェクトに加わりたい > Amazonさんw

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■グラフィック薄氷大魔王[380]

「Bloggerの色がおかしい」他、小ネタ集

吉井 宏

< https://bn.dgcr.com/archives/20140312140100.html

>

───────────────────────────────────

●Bloggerの色がおかしい

最近、Bloggerに画像をアップすると、ぜんぜん違う色になることが多い。色味が変わってしまうのだ。背景の白がグレーになったりもする。Web用の画像は10年以上前からsRGBで統一してるけど、プロファイルの有無にかかわらず、色が変わる。他のブラウザでアップしても、Windowsからアップしても同じ。

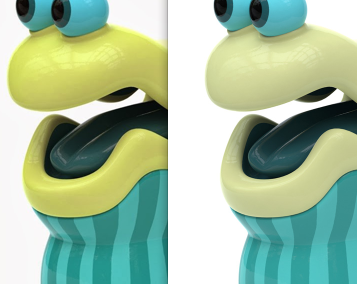

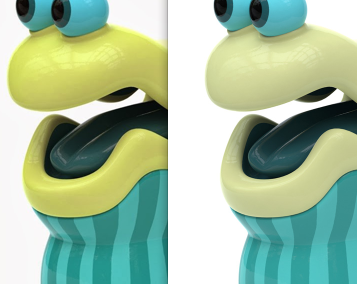

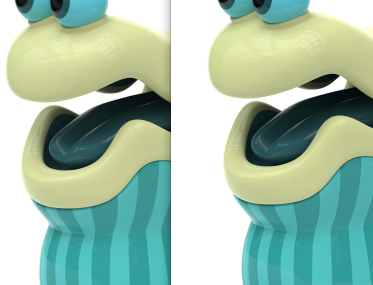

どうも、昨年9月頃にBloggerがアップデートしたときから、アップするタイミングで色が変わるような気がする。何度か試すとマシなことがあったりした。今回あまりにもひどい。ここまで色が違うのは始めて。どうなってんだ? 右が元の色。

< >

>

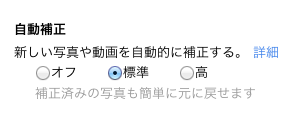

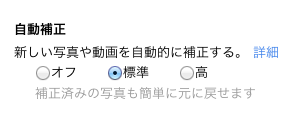

とツイートしてたら、詳しい人が教えてくれた。「Google+の画像自動補正がかかってますね」と。ええ〜! やっぱ内部的にGoogleが何かやったんだと思ってた。Google+の設定見てみると、これだ!「新しい写真や動画を自動的に補正する」

< >

>

マジ余計なことしてくれるよGoogle。スナップ写真なんかだと自動補正で見映えするんだろうけど、イラスト作品とかぶちこわしにしてくれるわ〜。

Blogger以外でも、Google+やPicasaに繋がってるGoogleのサービスは全部自動補正かかってる可能性がある。

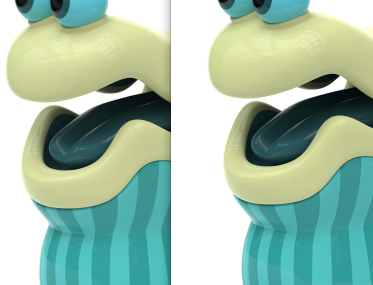

同じ色になったの図。

< >

>

●BloggerからGoogle+に移行!?

「画像の自動色補正」の関連でGoogleやBloggerの設定をあちこち見てたら、なんだこれ? GoogleはBloggerからGoogle+に「移行」を推奨してるぞ?

Bloggerの設定の中にGoogle+へ移行するボタンがある!

< >

>

「移行開始」ボタンをポチッとな! すると、今までのBloggerの中身が全部Google+に移動してくれるわけ? それとも単にBloggerに書いた記事がGoogle+にも投稿される? ちょっと興味あるw

いやしかし、Google+は最近どうなんだろう? Facebookを子供や若者が敬遠する傾向があり、これから縮小していくだろうという予測が出ている。Google+ではサークル分けで親や上司の目を気にしないで済むって点で有利なのかもしれないけど。

ブログは情報ソースや作品になり得るメディアだけど、SNSはどちらかと言うと「情報を消費するだけ」だから、ブログは続けたい。でも、BloggerからGoogle+に移行を推奨してるとなると、Googleはブログを過去のものとしたいのかも。Google+に完全移行するくらいならTumblrに移行するほうが僕的にしっくり来るのだが……。

Google+、仕組みはさすがによく考えられてると思う。けど、よほどアクティブにいろんな人をフォローしまくらないと、閑散として見えちゃうのは確か。一方的なフォローだからつながり感も少ないし。

Facebookの後塵を拝したまま、いきなりサービス終了する可能性もある。その点、歴史が長くて情報の蓄積が膨大なBloggerをいきなり終了ってのは考えにくい、んじゃないかなあ(心配)。

●Googleアカウント移動を検討

あと、僕的にGoogle+を本格的に使えない理由がある。GmailとBloggerでグーグルアカウントが別なのだ。両方で「サークルに追加されました」が来るし、どちらか一方だけ書くのも変。統合できりゃいいんだけど。ちょっと調べ始めたところ、気になる記事がいくつか。「BloggerからGoogle+に移行してね」は2011年からだったのか!

< http://implus-jp.blogspot.jp/2011/12/blogger-google.html

>

Google+を別アカウントに移すツールなんてのあるのね。

< http://blog.instantforever.net/2012/09/google.html

>

Bloggerを別アカウントに移すことも可能らしい?! そーそー。この人と同じく、Gmailのほうのアカウントに全部移せれば、Google+やその他のサービスも含めて全面解決するんだが。

< http://www.mobile-bozu.com/2012/07/blogger.html

>

で、すごい方法があった。「アカウント間でブログを移動する」。複数人で管理できるチームブログにし、別のアカウントを加えた後、元のメンバーを削除する!

< https://support.google.com/blogger/answer/41448?hl=ja

>

やってみたところ、うははは! できたできた。これで「管理者」として今まで使っていた自分のアカウントを外せば、Bloggerアカウントを移行できたことになっちゃうわけだ。カンタンすぎてコワい。

元のアカウントを「投稿者」に格下げしてみたら、投稿以外の管理機能が隠されたw 管理者としてそのまま残しておいてもいいわけだし、しばらくこのままにしておこう。BloggerとGmailに関しては、2つのアカウントを行ったり来たりしなくてよくなっただけでも大収穫!

Bloggerを別のアカウントに移動することはできた。この際、Bloggerの管理者としての元のGoogleアカウントを廃止するところまで行ければスッキリする。Bloggerの画像アップに使われていたPicasaにも影響、画像が消えちゃう? と思ったら、Picasaは削除されないらしい。YouTubeはお気に入りを適当にWebページ保存すればいいや。ところが、今までYouTubeにアップした動画の移動はできないのだった。

< https://support.google.com/youtube/answer/2404846?hl=ja

>

まあ、MODOの制作過程動画くらいしかちゃんと再生回数がある動画はないしね、このYouTubeアカウントは捨てちゃってもいいかも。あと他にGoogleのサービスで移動したら困るやつないか? 特に支障なければ本当にやっちゃうつもり。

【吉井 宏/イラストレーター】

HP < http://www.yoshii.com

>

Blog < http://yoshii-blog.blogspot.com/

>

先週の例の会見はかなり不快で、途中で見るのやめた。反論するほど怪しく見えることに乗じた集団リンチ。「震災被災者や障害者を金儲けに利用したんだろ!」って記者が糾弾するけど、そういった感動物語をムリヤリ仕立てて商売してきたのはマスコミだろっ。この記者はそういうマスコミの権化だ。あー気色悪っ。っていうか、偽ベートーベン氏とゴーストライター氏は、マスコミが過剰にやってきた感動物語至上主義の犠牲者みたいなもんじゃん! などと思いました。

●3Dプリント作品販売、rinkakさんで始めました。

< https://www.rinkak.com/shop/hiroshiyoshii

>

・INTER-CULTUREの3Dプリント作品販売

< http://inter-culture.jp/Buy/products/list.php?category_id=63

>

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

編集後記(03/12)

●佐波優子「女子と愛国」を読む(祥伝社、2013)。筆者はある時にハッと気がついて愛国運動に参加し、予備自衛官にもなった。この運動を始めて12年経つが、参加者に女性が増えて来たという。それも20代、30代の若いごく普通の女性だ。いまや半分近くを女性が占める活動の場も珍しくない。彼女たちはどんな人なのか、なぜ、いつから愛国運動に勤しむようになったのか、この本はそんな彼女たちにインタビューし、現代に生きる愛国女子たちの姿を感動的に描き出している。愛国女子って言葉はビミョーだけど……。

筆者が話を聞いた多くの女子は、幼少期に極端なまでに日本を貶める歴史を聞かされて来た。「拉致問題が起こったのは,日本が北朝鮮に悪いことをしたんだから仕方がないんだ」「日本の兵隊は戦争でたくさんの悪いことをして、多くのアジア人を虐殺した。だから現代を生きる私たちがその加害を謝っていかなければならない」「原爆を落とされたのも日本がひどいことをしてきた報いだ」というように、学校で習う日本は終始悪者の姿をしていた。南京大虐殺や、日本軍が強制した沖縄の集団自決など、実際にはなかったことが学校で教えられて来た。

かつての中高生は、ひたすら日本が悪かったという教育を受け続けて来た。彼らには真実の歴史を知るすべがなかった。歴史の授業は彼らを日本嫌いにさせ、日本に無関心な人間にするための時間だった。ところが、インターネットが普及したことで、誰もが簡単にさまざまな情報を得られるようになった。「私たちの子供時代のように、一面的な情報しか知る事ができなかった環境を思い起こせば、ネットが出現したことは歴史認識における情報革命といえるだろう。これが愛国に目覚める女性が増えて来た最大の理由だ、とわたしは考える」

「戦後我が国は日本らしさを失いかけた。自国の歴史を蔑み、先人を恥じ、日本人としての誇りが持てないまでになってしまった。だが時代は変わりつつある。本書に登場する女性たちのように、何かのきっかけで日本が好きになり、愛国活動をする者が増えてきた。その女性たちがまた次世代を担う若い女性たちに対して、自国に誇りを持って生きられるように必死で種をまいている」

筆者が話を聞いた女性の多くが、結婚や出産を機にこの日本を護っていきたいと思うようになったと言う。それは自然なことかもしれない。女性の意識がゆっくりと変化している。やがて日本は女性の手で導かれてゆく。日本の将来は女性の手にかかっている。わたしは稲田朋美さんに期待している。(柴田)

< http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4396614721/dgcrcom-22/

>

「女子と愛国」

●「この送られてくる分量がイラッとさせられる」に同意する。英語学習の本を隙間時間に読もうとKindle版のサンプルをダウンロードしてみた。ら、最初の説明ページで終わってしまい、肝心の本文がない。自分に合うかどうかわからないので見送った。

同じく英語学習の本。書籍版は持っていたので隙間時間に〜、でKindle版のサンプルをダウンロードしたら、レイアウトが全然違っていた。なので見送った。この本の場合はPDFでいいのにと思った。

中経出版はネット書籍サービスというものがあった。嬉しい! 対応している書籍の場合、奥付部分に番号がふってあって、入力すると閲覧できる。が、Flashなので、iPhoneやiPadでは見られない。こういうサービスが広がれば、自炊しなくていいのにな。PDFでもいいの。(hammer.mule)

< https://ssl.chukei.co.jp/cgi-bin/nbs/index.rb

>

中経出版 ネット書籍サービス。

< http://www.chukei.co.jp/net_book_qa/

>

中古本だと先に登録されちゃってるかも。

■電網悠語:未来IT編[202]

電子書籍ではなく、電子コンテンツにすぎないのでは?

三井英樹

< https://bn.dgcr.com/archives/20140312140200.html

>

───────────────────────────────────

就活の合間に少しばかり電子書籍業界を散策している。無理してKindle HDXを買ってしまって、今までの白黒(米国から輸入した第2世代:Kindle Keyboard)とは違う世界に、遅ればせながら突入した。

Kindle Fire HDX 8.9タブレット < http://amzn.to/Pm464O

>

思ったよりも無料本が多く、期間限定無料版とかもあって、少なくともこうしたKindleというデバイスがあれば、そこそこ楽しめる広い世界が広がっている(Kindleアプリという手もあるけれど、体験としては微妙に違う)。

しかし、それでも書籍文化のリプレースというレベルの変革には、未だ道は遠いというのが実感だ。一言で言えば、今Amazonが進め広めているのは、電子書籍ではなく、電子コンテンツにすぎないのではないだろうか。「本/書籍」と呼ぶこと自体に抵抗感がある(電子書籍プロバイダは数多あるので、以下では一応最大手ということでAmazonに限って書く)。

最初に書いておくが、AmazonのKindleワールドは快適である。私の幼少期を考えれば夢のようなレベルである。それは大前提として、文句を書き連ね、最後に展望というか今後への期待を書きたいと思う。先ずは矛先だが、少なくとも現状では幾つかのミスが重なっていると思っている。書籍・書店・本棚・市場の四つの分野。

■書籍の仮想化ミス

・コンテンツ

見れば見るほど、読めば読むほど、「これは『本』なのか」と思う。脳裏に浮かんでいるのは、今まで本だと思ってきたものは何だったんだろうという疑問。端的に言えば、文字が読めれば本なのか、絵が見えれば本なのか、という自問。

実際は読みやすい。個人的読書傾向から、分厚い本になりがちなので、比べれば圧倒的に軽い。これが最大のメリット。厚みがないからページもたわまない。そして、本棚がいらない。全部マシン内(まぁ実際はNAS的/クラウド的なところだけれど)に収まっている。この動作軽量系の価値が何ものにも代えがたい。

しかし、読んでいて引っかかる、これが「本」なのか。もちろん中身が良ければ感動する。しかし、印象的には、豆腐の上に文字が印字されている感じ。豆腐は好きなんだが、ずっとこれを取って置きたいと思わせる何かにブレーキがかかる。アクセルになってくれないで、どこか不安が残る。30年先も、こんなので読むのか?

例えば行間。出版社や書籍によって微妙に異なるけれど、Kindleで示されるほど広い行間は余り見ない。読んでて多少間延びする。例えば目次系。コンテンツとして目次ページにあるものも、左の奥の方に隠れているものも、かなりイマイチ。

短篇集的な作品でさえ、インデックス的な情報が抜けているものが多くて、ただ直列に読み進めとと言わんばかり。検索できれば良いじゃないかと暗黙の圧力を感じる。読みやすくする、探しやすくする努力を最初から放棄している。

例えば図。マルチデバイスをサポートするだろうけれど、大きさがキチャナイ。汚れている訳ではないんだか、概して小さすぎてミミッチイ。図自体は美しくとも、パッと見で品がない、というか洒落てない。図が出る度に、ため息が出てしまう。インパクトがなくショボい。釣りたての魚を三日程日向に放置してから皿に盛られた感じ。

決定的なのは、(マンガの)見開きページ。横置きにして見開きを見ると、中央部が欠けていたり、ズレていたり。正直言って、これが紙の本なら、あり得ない品質。これは売り物なのかと目を疑う。作者はこれで怒らないのかと心配になる。これが名だたる出版社のものだったりした時のがっかり感は言葉にできない。

文字や絵で得られる情報量としては、まぁ及第点なんだろうけれど(たまにスキャン精度が低いのも混じっていて凹むけれど)、何かが欠落している。そう、この本を作っている人の愛情が感じられないのだ。

「ねぇねぇこれ読んでよ凄いでしょ!」という作り手(含編集者)の「推し」がほぼない。機械的にフォーマット替えただけ。文字だけ。絵だけ。読めるでしょ、見れるでしょ、何が不満なの? という逆ギレ圧力すら感じてしまう。

そして、軽量化という代えがたいモノと比較してしまうので、はいこれでOKですと言ってしまうヘタレな自分を感じて更に凹む。

作り手の情熱が微妙だからか、持っている喜びも減っている。単にコレクター的に集める情熱はそこそこ刺激されるのだが、何だか冷めている。そして新たな情報との出会いに冷めている自分に更に失望するスパイラル。もちろん作品自体には納得しているし、感動している。なのに、だからこそ、である。

・デバイス

当初は、どの電子書籍端末もページ送り/戻しは、ほぼハードボタンを使っていた。それがタッチセンサーの流れに変わり、全画面型のデバイスが主流と言っていいだろう。「電子書籍端末」と「タブレット」とは微妙に違うのに一緒くたにしがちなのが、問題を更にややこしくしている。

同じ包丁だから良いでしょと、肉も野菜もパンも全部同じ包丁で刻めよと言っているようなものだ。一本しかないのであれば、仕方がない。でも専門家は普通に使い分けているのではなかろうか。

専用機を買う層がどれほどいるかは不明だが、専用機としての調査研究よりは、如何に安く汎用機を作るかに投資が傾き過ぎている気がしてならない。

極上の読書体験を一度見せてもらいたくてたまらない。個人的には本を読むことに集中するのであれば、ハードボタン型の方が向いていると思う(ボタンは左右にあってほしいけれど、型としてはSONYのReaderタイプ)。

また、本を読むということは、実は手触りも含めて自分の読み進み度を確認している作業だと思っているので、もう少し「位置情報」を如何に無意識のうちに認知させるかというテーマも深堀りして欲しい。気軽にプロトを作れないので、未だ感覚知だけれど、左右にどれほどの残量があるかを示すインジケータみたいなものを標準で見せてくれるだけで、随分と違ったものになる気がする。

・読者の環境

しかし、専用デバイスを購入するのはまだまだ一部だろう。だからこそ驚くのは、Kindleアプリが全うに揃っていない現実だ。IT業界従事者を除外すると、家にはWindowsマシンが一台だけという家はまだまだザラにある。

先日、都市部だけでなくスマホが圧倒的に広まっているかのようなニュースが流れていたが、正直どこの国の話かと感じた。田舎でTVだけ見ていて幸せを感じている方々は実はかなり多い。そして恐らく実際幸せであろう。ガラケー標準で、更にWindowsがあれば進んでいるとさえ思われる層も存在する。

なのに、日本でWindows環境でKindle本を読むのは大変だ。米国ではサポートされているにもかかわらず、日本には未だない。私は知人に下記の方法を薦めることは、とてもできない。

Kindle本をPCの大画面で読む方法!! < http://bit.ly/1gm8Mxk

>

・定形がなく、巧みが育てない開発環境

先日少々宣伝させてもらったけれど、Kindle絵本を作ってみた。作っていて一番悩んだのは、何を隠そう図のサイズである。更に告白すると、出版してから画像のサイズを変えている。

Amazonの推奨値で作ったら、何だか荒すぎるのだ。もちろん読書するデバイスによって見え方は異なるだろう。でも描いてる私自身が納得出来ない。多少の試行錯誤もしたけれど、最適解かどうかは未だ悩んでいる。

キリストの物語─33の絵でたどる創世記から黙示録─ Kindleストア

< http://www.amazon.co.jp/dp/B00HIKHC3I

>

また、普通の感覚でKindle Comic Creatorで作ると、表紙が2枚になったり(こういうマンガは多数ある)、目次のリンクがなかったり、諸々の本らしからぬ事態に陥る。日米文化の違いというよりは、単純なオペレーションの問題で、説明が余りになさ過ぎる。やる気あんのか、と疑う。

Kindle Comic Creator

< http://www.amazon.co.jp/gp/feature.html?docId=3077699036

>

ちなみに、この本を作るのに使ったツールは下記(全てMacBookPro 17"上):

CLIP STUDIO PAINT PRO:下書き/ペン入れ(intuos)→jpg出力

potrace:そのjpgをeps変換

Adobe Illustrator CC:そのeps→彩色/仕上げ

Adobe InDesign CC:レイアウト→全体のjpg出力

Kindle Comic Creator:mobi化

文字や絵は得意のツールでやっていいけれど、InDesign的なフォーマッターはAmazonが用意すべきだろうと思う。自主出版に大金払う層にはヨダレが出そうな未来がそこまで来ている。この本を気軽に出せるという、とんでもない人参がぶら下がっているのに、結局そこへのハシゴが小さすぎたり狭かったり乗れなかったりしている。このまだまだ感が、完全電子書籍化計画に突き進む力を削いでいる。

■書店の仮想化ミス

・書架

本屋に行くこと自体が趣味だったと気づいたのは、不思議なことにAmazonを強く使い始めてからだった。あの本棚に囲まれた空間が好きなこと、さらに店ごとの配置のされ様の妙に惹かれていたのだ。あぁこの本はここに置くのね、これはこいつと並べるかぁ…。見て回りながら、店員さんのIAスキルや心配りにワクワクしている。

それがAmazonにはあまりない。微塵もないと言っても良いかもしれない。効率的とは思うけれど、検索の無味乾燥感が一杯に漂っている。カラカラの本屋さん。この書架の列は「俺の縄張り」みたいな感覚を持つことも禁じられている。でもね、本屋は、本が探せれば良い場所ではないんだよね。本に触れる場所なんだと改めて思う。

・セール

Kindle本に関して言えば、セールス方法も気にかかる。Kindle本は中身を見せる代わりに、最初の数ページを、サンプルとしてKindleデバイスやアプリに送ってくれる。

この送られてくる分量がイラッとさせられる量である。文字系はそこそこの量があるのが多いが、非道いのは目次部分だけというのもある。それサンプルとは呼ばないし(事実PC版では普通に簡潔に表示されている)、それだけで何を判断しろと言っているのかとカチンとくる。

マンガにしても、ほんの数ページしかなくて、主人公の影すら見れないものもある。更に文句を言えば、一度サンプルをダウンロードしているのに、価格改定があってもほぼリコメンドしてくれない。無料のものなんかは、その巻だけリストから外されたりもする。

要は、セールスエンジンが未成熟。店員としては本当に青二才。世界一の書店に司書能力のない丁稚が偉そうに采配している感じ。

■マイ本棚の仮想化ミス

そして、買った本の置き場も変。並べ順は、著者順/最近使用した順/タイトル順の三択。この順で全ての蔵書を並べている人って実在するのだろうか。少なくともジャンルと著者という複合ソート、購入順、自作のタグ順…など、必須機能がなさすぎて唖然とする。

タグについても「コレクション」というものはあるけれど、複数書籍を一括で整理したりする方法が一冊ずつやるしかなく、かなり前時代的。つまり、購入した本の並べ方を楽しんだりする方法が提供されていないのだ。

本棚の空きスペースがあるときは、色々と入れ替えて並べ替えて、一人でドヤ顔で見つめるのが至福の時だった。友人の家に行っても、蔵書とその並べ方に刺激も受けてきた。こんなの読んでんのか、これとこれを並べるか。ほとんど書店と同じだ。それを自分でやれるという喜びを、Kindleというかこの整理アルゴリズムは見事に奪ってくれている。無念。ドロボー、返せ!w

■市場拡大路線の読みミス

更にコンテンツの品質もかなり問題がある。玉石混交も極まれり、という匂いが強すぎる。もちろん書籍併売ものの品質は、まぁ一定だが、それ以外が凄い。

文書自体の品質に揺れ幅があるのはしょうがないにしても、表紙だけマトモなものや、間違い探しのような差分しかないモノだったり、青空文庫単純組合せ技など、ちょっと首を傾げざるを得ないものが多くある。

確かに青空文庫が提供している複数冊を、一冊にまとめることなどは意味はある。むしろ電子書籍で複数冊に分かれている方がおかしいとも言える。でも、まとめ本が節操なく並ばれても困る。引っかかっちゃうんだから。

データは同じであろうが、既存のものが読みにくいので改良している部分があるのかもしれない。でも、同じ作者のものを、ちょっとレイアウトの違いだけで、山ほどの出版社が出したりはしない。

そもそも、中途半端な体裁で本を出すこと自体がなかった。それが誰でも、中途半端なツールで、あっという間に出せるようにしてしまったものだから、混乱が生じている。しかもコメントがつければ、それが作者であろうが、サクラであろうが、お構いなしに検索上位ヒットするという便利な書架が混乱を助長してくれる。

・価格

紙版もデジタル版も、原稿は同じなのである。それは多分多くの読者が理解している。ただただ安くあれば良いとも思ってはいない。良い作者にはちゃんと生活して次作を書いてもらいたい。でも紙を消費せず、どちらかというと自分のデバイスのリソースを消費して読むモノに対して、5%程度しか価格差がないという文化が適正なのだろうか。適正価格は何とも言えないが、肌感的には5〜6割といったところか。

象徴的な問題だと感じたのは、「週刊Dモーニング.vs.漫画アクション」問題。前者は500円/月の読み放題サービスアプリ、後者は70円/冊(月2回発行)という価格帯(先日まで100円だった)。一冊あたりの価格差は微妙にないレベル。にも関わらず、前者の方に抵抗感がある。更に言えば、後者で私が興味があるのは「達人伝」というマンガ一本である。それでも、何かしらハードルを感じている。

週刊Dモーニング < http://app.morningmanga.jp/

>

漫画アクション 2014年3/4号 < http://amzn.to/1ivfGXZ

>

もしかしたら、こうしたサービスを受け入れると、徐々に侵食が起こっていって、毎月の天引き部分が巨大化するのを恐れているのかもしれない。でも色んなコトがサービス化して月極支払いになり始めているので、慣れてコントロールしていく必要もあるのだが。

▼電子書籍の未来

と、文句を延々と書いてきたけれど、既視感がある。そうWebの黎明期そのもの。当時は行間なんて考えてもいなかった、いや考えられなかった、読めれば天国。見た目の美しさを追求する余裕なんて皆無。データが配信されているだけで充分感動的だった。

それが少しずつデコレーションが施され、シンプルさも研ぎ澄まし、今に至っている。そして今にして思えば、Webブラウジングって、タブレットが出て初めて完成形に近づいたんじゃないのだろうか、とさえ思う。

電子書籍もそうなのだろう。今は多少のデコレーションは付いているけれど、まだまだ「量」を相手にしている段階。個別の「質」にまで目が行っていない。

でもいずれWebがそうであったように、読めればよいという段階では満足できなくなってくる。デバイスの改良も、適正価格も、適切な品質管理も進むだろう。そして、個人所有というWebよりも一歩生活に寄った部分だからこそ、その要求ハードルは高くなる。W3Cが勧告を出しにくくなって行ったような状況が迫ってくる。

そして、既に買ったものを再度買えとは言いにくくなる。サーバ側から再配信すれば良いのだから。ビデオやレーザーディスクなどの、消えていった財産の後ろ姿もちらつく。もうあんな再購入は御免蒙りたい。だって、購買履歴ごとサーバにあるのだから。そうした権利系も含めた個人嗜好情報までもをひっくるめて、電子書籍はWebとは違うステージに上がって行く。

決定打にまで至っていない品質のものを先ず配ってしまう、というWebの定番路線。「永遠のベータ」、改良し続ければよいという考え方。

しかし、ホームページ(サイト)と書籍では、根幹部分が異なる、それは沢山の人が同じものを所有するにも関わらず、極めて個人的な資産になるということ。ここへの配慮というかおもてなし感というか、UXというべきか、そんな領域への配慮がこれからの成長に欠かせない。

これからの電子書籍の道は、Webの道をどう捉えて来たかを現す道でもある。想定外でしたとか、騒いでいるのは一部だけですよねとか、そんな言い訳はもう聞きたくない。

Webで学んだすべてが、叡智を文字化して後世に残すという部分で、「ITすげーッ」と唸るように支えて行って欲しい。Web屋が負っていた苦労は、きっと力強く役に立つ。できることならば、そういった部分で私も貢献していきたい。

では、また。

以上。/mitsui

【みつい・ひでき】@weblyst | mit_dgcr(a)yahoo.co.jp

< http://mitmix.net/

>

・久々なので長〜くなりました。最後までお読みくださった方、ありがとうございました。また、懲りずに声を掛けて下さった編集長様、感謝です。

・今遅々として進めているのが、20年前に出版させて頂けた育児本「ミルクエイジ」の電子書籍化。権利系はクリアしたので、フォーマット化で、ない知恵を絞ってます。

・今だFree、探職中です、お仕事あればお声かけ下さい。

・あ〜Kindleプロジェクトに加わりたい > Amazonさんw

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■グラフィック薄氷大魔王[380]

「Bloggerの色がおかしい」他、小ネタ集

吉井 宏

< https://bn.dgcr.com/archives/20140312140100.html

>

───────────────────────────────────

●Bloggerの色がおかしい

最近、Bloggerに画像をアップすると、ぜんぜん違う色になることが多い。色味が変わってしまうのだ。背景の白がグレーになったりもする。Web用の画像は10年以上前からsRGBで統一してるけど、プロファイルの有無にかかわらず、色が変わる。他のブラウザでアップしても、Windowsからアップしても同じ。

どうも、昨年9月頃にBloggerがアップデートしたときから、アップするタイミングで色が変わるような気がする。何度か試すとマシなことがあったりした。今回あまりにもひどい。ここまで色が違うのは始めて。どうなってんだ? 右が元の色。

<

>

>とツイートしてたら、詳しい人が教えてくれた。「Google+の画像自動補正がかかってますね」と。ええ〜! やっぱ内部的にGoogleが何かやったんだと思ってた。Google+の設定見てみると、これだ!「新しい写真や動画を自動的に補正する」

<

>

>マジ余計なことしてくれるよGoogle。スナップ写真なんかだと自動補正で見映えするんだろうけど、イラスト作品とかぶちこわしにしてくれるわ〜。

Blogger以外でも、Google+やPicasaに繋がってるGoogleのサービスは全部自動補正かかってる可能性がある。

同じ色になったの図。

<

>

>●BloggerからGoogle+に移行!?

「画像の自動色補正」の関連でGoogleやBloggerの設定をあちこち見てたら、なんだこれ? GoogleはBloggerからGoogle+に「移行」を推奨してるぞ?

Bloggerの設定の中にGoogle+へ移行するボタンがある!

<

>

>「移行開始」ボタンをポチッとな! すると、今までのBloggerの中身が全部Google+に移動してくれるわけ? それとも単にBloggerに書いた記事がGoogle+にも投稿される? ちょっと興味あるw

いやしかし、Google+は最近どうなんだろう? Facebookを子供や若者が敬遠する傾向があり、これから縮小していくだろうという予測が出ている。Google+ではサークル分けで親や上司の目を気にしないで済むって点で有利なのかもしれないけど。

ブログは情報ソースや作品になり得るメディアだけど、SNSはどちらかと言うと「情報を消費するだけ」だから、ブログは続けたい。でも、BloggerからGoogle+に移行を推奨してるとなると、Googleはブログを過去のものとしたいのかも。Google+に完全移行するくらいならTumblrに移行するほうが僕的にしっくり来るのだが……。

Google+、仕組みはさすがによく考えられてると思う。けど、よほどアクティブにいろんな人をフォローしまくらないと、閑散として見えちゃうのは確か。一方的なフォローだからつながり感も少ないし。

Facebookの後塵を拝したまま、いきなりサービス終了する可能性もある。その点、歴史が長くて情報の蓄積が膨大なBloggerをいきなり終了ってのは考えにくい、んじゃないかなあ(心配)。

●Googleアカウント移動を検討

あと、僕的にGoogle+を本格的に使えない理由がある。GmailとBloggerでグーグルアカウントが別なのだ。両方で「サークルに追加されました」が来るし、どちらか一方だけ書くのも変。統合できりゃいいんだけど。ちょっと調べ始めたところ、気になる記事がいくつか。「BloggerからGoogle+に移行してね」は2011年からだったのか!

< http://implus-jp.blogspot.jp/2011/12/blogger-google.html

>

Google+を別アカウントに移すツールなんてのあるのね。

< http://blog.instantforever.net/2012/09/google.html

>

Bloggerを別アカウントに移すことも可能らしい?! そーそー。この人と同じく、Gmailのほうのアカウントに全部移せれば、Google+やその他のサービスも含めて全面解決するんだが。

< http://www.mobile-bozu.com/2012/07/blogger.html

>

で、すごい方法があった。「アカウント間でブログを移動する」。複数人で管理できるチームブログにし、別のアカウントを加えた後、元のメンバーを削除する!

< https://support.google.com/blogger/answer/41448?hl=ja

>

やってみたところ、うははは! できたできた。これで「管理者」として今まで使っていた自分のアカウントを外せば、Bloggerアカウントを移行できたことになっちゃうわけだ。カンタンすぎてコワい。

元のアカウントを「投稿者」に格下げしてみたら、投稿以外の管理機能が隠されたw 管理者としてそのまま残しておいてもいいわけだし、しばらくこのままにしておこう。BloggerとGmailに関しては、2つのアカウントを行ったり来たりしなくてよくなっただけでも大収穫!

Bloggerを別のアカウントに移動することはできた。この際、Bloggerの管理者としての元のGoogleアカウントを廃止するところまで行ければスッキリする。Bloggerの画像アップに使われていたPicasaにも影響、画像が消えちゃう? と思ったら、Picasaは削除されないらしい。YouTubeはお気に入りを適当にWebページ保存すればいいや。ところが、今までYouTubeにアップした動画の移動はできないのだった。

< https://support.google.com/youtube/answer/2404846?hl=ja

>

まあ、MODOの制作過程動画くらいしかちゃんと再生回数がある動画はないしね、このYouTubeアカウントは捨てちゃってもいいかも。あと他にGoogleのサービスで移動したら困るやつないか? 特に支障なければ本当にやっちゃうつもり。

【吉井 宏/イラストレーター】

HP < http://www.yoshii.com

>

Blog < http://yoshii-blog.blogspot.com/

>

先週の例の会見はかなり不快で、途中で見るのやめた。反論するほど怪しく見えることに乗じた集団リンチ。「震災被災者や障害者を金儲けに利用したんだろ!」って記者が糾弾するけど、そういった感動物語をムリヤリ仕立てて商売してきたのはマスコミだろっ。この記者はそういうマスコミの権化だ。あー気色悪っ。っていうか、偽ベートーベン氏とゴーストライター氏は、マスコミが過剰にやってきた感動物語至上主義の犠牲者みたいなもんじゃん! などと思いました。

●3Dプリント作品販売、rinkakさんで始めました。

< https://www.rinkak.com/shop/hiroshiyoshii

>

・INTER-CULTUREの3Dプリント作品販売

< http://inter-culture.jp/Buy/products/list.php?category_id=63

>

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

編集後記(03/12)

●佐波優子「女子と愛国」を読む(祥伝社、2013)。筆者はある時にハッと気がついて愛国運動に参加し、予備自衛官にもなった。この運動を始めて12年経つが、参加者に女性が増えて来たという。それも20代、30代の若いごく普通の女性だ。いまや半分近くを女性が占める活動の場も珍しくない。彼女たちはどんな人なのか、なぜ、いつから愛国運動に勤しむようになったのか、この本はそんな彼女たちにインタビューし、現代に生きる愛国女子たちの姿を感動的に描き出している。愛国女子って言葉はビミョーだけど……。

筆者が話を聞いた多くの女子は、幼少期に極端なまでに日本を貶める歴史を聞かされて来た。「拉致問題が起こったのは,日本が北朝鮮に悪いことをしたんだから仕方がないんだ」「日本の兵隊は戦争でたくさんの悪いことをして、多くのアジア人を虐殺した。だから現代を生きる私たちがその加害を謝っていかなければならない」「原爆を落とされたのも日本がひどいことをしてきた報いだ」というように、学校で習う日本は終始悪者の姿をしていた。南京大虐殺や、日本軍が強制した沖縄の集団自決など、実際にはなかったことが学校で教えられて来た。

かつての中高生は、ひたすら日本が悪かったという教育を受け続けて来た。彼らには真実の歴史を知るすべがなかった。歴史の授業は彼らを日本嫌いにさせ、日本に無関心な人間にするための時間だった。ところが、インターネットが普及したことで、誰もが簡単にさまざまな情報を得られるようになった。「私たちの子供時代のように、一面的な情報しか知る事ができなかった環境を思い起こせば、ネットが出現したことは歴史認識における情報革命といえるだろう。これが愛国に目覚める女性が増えて来た最大の理由だ、とわたしは考える」

「戦後我が国は日本らしさを失いかけた。自国の歴史を蔑み、先人を恥じ、日本人としての誇りが持てないまでになってしまった。だが時代は変わりつつある。本書に登場する女性たちのように、何かのきっかけで日本が好きになり、愛国活動をする者が増えてきた。その女性たちがまた次世代を担う若い女性たちに対して、自国に誇りを持って生きられるように必死で種をまいている」

筆者が話を聞いた女性の多くが、結婚や出産を機にこの日本を護っていきたいと思うようになったと言う。それは自然なことかもしれない。女性の意識がゆっくりと変化している。やがて日本は女性の手で導かれてゆく。日本の将来は女性の手にかかっている。わたしは稲田朋美さんに期待している。(柴田)

< http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4396614721/dgcrcom-22/

>

「女子と愛国」

●「この送られてくる分量がイラッとさせられる」に同意する。英語学習の本を隙間時間に読もうとKindle版のサンプルをダウンロードしてみた。ら、最初の説明ページで終わってしまい、肝心の本文がない。自分に合うかどうかわからないので見送った。

同じく英語学習の本。書籍版は持っていたので隙間時間に〜、でKindle版のサンプルをダウンロードしたら、レイアウトが全然違っていた。なので見送った。この本の場合はPDFでいいのにと思った。

中経出版はネット書籍サービスというものがあった。嬉しい! 対応している書籍の場合、奥付部分に番号がふってあって、入力すると閲覧できる。が、Flashなので、iPhoneやiPadでは見られない。こういうサービスが広がれば、自炊しなくていいのにな。PDFでもいいの。(hammer.mule)

< https://ssl.chukei.co.jp/cgi-bin/nbs/index.rb

>

中経出版 ネット書籍サービス。

< http://www.chukei.co.jp/net_book_qa/

>

中古本だと先に登録されちゃってるかも。