私は高校の頃から音楽の自動演奏を試みていましたが、それはコンピュータの内蔵音源を使ったプログラミングで、MIDIを使った本格的なものではありませんでした。

私が、シンセサイザーやサンプラーを使って、本格的に打ち込みを始めたのは30才を過ぎてからでした。

前回書いたように、私はこの頃ひどい失恋を経験しました。当時、私はあまりの辛さに自分の生命を断つことまで考えました。しかし、このままでは私はこの世に何も残さずに終わってしまう、と思いました。

そこで、私はこれまでの音楽を聴いてきた経験を生かして曲作りをすることを考えました。

私は Roland MS-1という廉価なサンプラーを買ったのを皮切りに、楽曲制作が出来る一通りの機材を買い揃えました。この時代はまだPCの性能が不十分で、今ならPCの内部だけでできる作業を、個々の機材に頼らざるを得ませんでした。

当時購入した主要な機材は

8トラックシーケンサー : MC-50mkII

リードシンセサイザー : KORG Prophecy

ベースシンセサイザー : DOEPFER MS-404

ドラム音源 : ALESIS D4

HDレコーダー : AKAI DR4VR

といったもので、他にいくつかのエフェクター、ミキサーを購入しました。

私は当時テクノのライブにも通っていたこともあり、バリバリのダンストラックを作ろうとしていました。実際、踊れるかどうかはともかく、四つ打ちの曲も何曲か作っています。

ですが、当時作った曲で今も印象に残っているのは、個人的に「打ち込ませ」と呼んでいる方法で作ったいくつかの曲です。それは、私はそれまで得ていた別の知見、すなわち私が研究していた数学の理論を踏まえて作った曲でした。

文章だけでは難しいと思いますが、今回は「打ち込ませ」の方法について解説を試みることにします。

▽

私は力学系という、物事がある法則や規則に従って、時間とともに変化していく様子を数学的に扱う分野の研究をしていました。その分野でのトピックの一つにカオス理論がありました。

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/カオス理論

カオス理論について詳しくは上のリンク先に書いてありますが、後の話につながる形で説明します。すなわち、比較的単純な法則や規則であっても、それが繰り返し適用されることで、非常に複雑な振る舞いを示す現象が知られていました。力学系はその性格上、数学以外の科学とのつながりが強い分野でした。

ある時私が参加した研究集会は、会期の前半が数学者の研究報告会だったのに対し、後半は数学以外の研究者による報告会でした。例えば、農学者が種が発芽する際、芽が発生する組織のある部位にカオスが見られるというようなことを報告していました。

また、音響学者がクラリネットをある強さで吹いた時、リードの付近で気流にカオスがありそうだと報告していました。これらの報告の多くは、現象が従う法則を導いてその現象がカオス的であると示した訳ではなく、時系列で計測されたデータを信号とみなした時、その周波数特性がカオス的であるという話だったと思います。

だからといって、それらの現象がカオスでないとは言い切れないわけで、それくらいカオスが自然界の至るところに見られるという事だと思いました。

私自身、カオスがもたらす複雑さは、サイコロ投げのような偶然性により得られる複雑さより自然なものではないかと考えていました。そこで、私はMIDIデータに対して、「ある操作」を繰り返し適用して複雑なMIDIデータに変換すれば、そのデータは計算で得られた複雑なデータより、より自然に聞こえるのではないか、と考えました。

▽▽

「ある操作」について以下に記します。私の使っていたKORG Prophecyは単音シンセで、一度に一つの音しか鳴らすことができませんでした。

その代わり、アルペジエータを使って、同時に受信した音のデータを分散和音として鳴らすことができました。分散和音は鳴らす音の順番やテンポを変えたり、1〜2オクターブ高い音を鳴らすように設定できました。

さらに、分散和音化された音はMIDIデータとして、外部に出力することができました。そこで、私はシーケンサーから複数のトラックのデータを同時にProphecyに送り、分散和音化させたデータをシーケンサーの別のトラックに記録させる操作を行うことにしました。

その操作を一〜数回繰り返したのち、いくつかのトラックを同時に再生し、Prophecyのプリセット音で鳴らしました(最後の段階ではアルペジエータは使わなかった)。この試みは、いろいろ面白い結果を生み出しました。

ある時、私は2小節分の旋律を手弾きで、シーケンサーのひとつのトラックに記録しました。その際、旋律をわざとゆっくり弾いて長い音符で記録した後、発音の間隔が8分音符になるようにMIDIデータを編集しました。

そうやって、前の音に次の音やさらにその次の音が重なるようなMIDIデータを作りました。2小節分のデータはコピーペーストでループにしました。

次にループさせたデータをProphecyで再生させ、アルペジエータで1〜2オクターブ上の音が出るような分散和音にして、それを再びシーケンサーの別トラックに記録しました。その際、アルペジエータのパターンを途中で変えるなどして、即興的な「演奏」を試みています。

最後に、ループさせたトラックと分散和音のトラックを、同時にProphecyで再生させました。Prophecyはアルペジエータを使わなければ、複数の音を同時に受信した際、いちばん高い音を再生する仕様になっていました。

そのため、ループさせたトラックは、分散和音のデータを受信している時は再生しませんでした。しかし、ProphecyはMIDIデータを受信してから分散和音を出力するまでにタイムラグがあったため、非常に短い間ですが、ループさせたトラックのデータも再生しました。

再生されたデータは、他の音に混じって、アクセントのような役割を果たしました。

▽▽▽

別の機会に私はドラムンベース(当時ジャングルと呼ばれていた)のドラムパターンを作ろうとしました。

ALESIS D4にはトリガー入力があって、生ドラムの音をマイクで拾い、トリガーでMIDIデータに変換することが出来ました。私はそのトリガーにCDの音を入力して、キックとスネアによるランダムなパターンを作ろうとしました。

この時はクセナキスのプレイヤードという、6人のパーカッション奏者による曲を選びました。私は、プレイヤードの第1楽章をキック、第2楽章と第3楽章をスネアに割り当てることにして、各楽章の最初の4〜5分をそれぞれ別の音高(C、D、E)で順番に別トラックに記録しました。

ところが、第3楽章はビブラフォンによる曲で、ビブラフォンの余韻をD4がドラムロールと認識した結果、E音がやたらに多いデータになってしまいました。

私は記録したデータをある程度間引くために、3つのトラックのデータを同時にProphecyに送り、2オクターブの分散和音化を二度繰り返して、音域を4〜5オクターブに広げました。

それでも音のデータは多過ぎたため、最終的にテンポを落としてProphecyの確か「dual waterphone」という名前のプリセットパターンで再生しました。

その結果、得られた曲の長さは15分に及びましたが、作曲に要した実時間は20分程度でした。この曲は結局ドラムンベースにはなりませんでしたが、失恋による不安で不眠に陥っていた私は、寝る際にこの曲をよく聴いていました。

当時作ったいくつかの曲は、その後自主制作したCD「kids」に収録しました。「kids」は当時、打ち込みで作曲する人と知り合う機会が多かったため、その人達でコンピレーションが出来ないかと考えたことから、1996年から作り始め、1997年の暮れに完成しました。

今では、マスタリングに不満を覚えているため流通はさせていませんが、まだ若干の在庫はあるので、上の説明を読んで曲を聞いてみたいという人がいれば、連絡下さい。

●維新派の写真 ソウルフラワーもののけサミットの写真

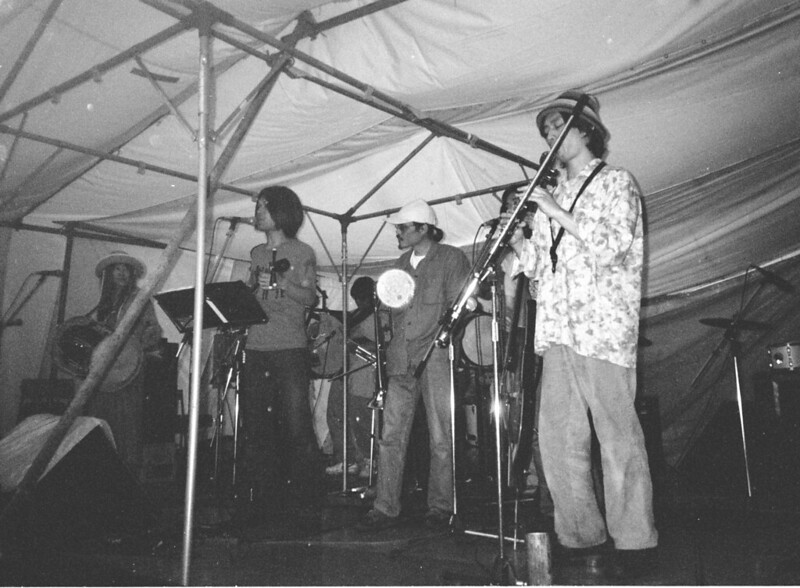

今回はしんげんち祭りでの前回紹介できなかった維新派の写真と、ソウルフラワーもののけサミットの写真を紹介します。

しんげんち祭りのライブ会場は、メインステージとサブステージの二つに分かれていて、私がノイズで加わったBOBはサブステージでライブを行いました。私は、メインステージには行かなかったので詳しいことはわかりませんが、屋根の無い広場だったと思います。

ソウルフラワーもののけサミットは、もともとメインステージで演奏することになっていたのですが、ライブの直前になって雨が降り出したため、屋根の付いたサブステージでの演奏に変更になったようです。このため、私は運良くいちばん前で見ることができました。

【せきね・まさゆき】

sekinema@hotmail.com

http://www.geocities.jp/sekinemajp/photos(2019年3月まで)

1965年生まれ。非常勤で数学を教えるかたわら、中山道、庚申塔の様な自転車で移動中に気になったものや、ライブ、美術展、パフォーマンスなどの写真を雑多に撮影しています。記録魔

11月23日(金/祝日)14:00から行われる、六本木のストライプハウスギャラリーでのイベント「111-11」に音響で参加します。

https://blog.goo.ne.jp/111yanaka/e/76b5269faffda9dbcfb166c67b7155be