前回に引き続き、盛岡で出会った構造美をご紹介します。

人生初盛岡となった今回の旅はわずか2泊3日でしたが、この地の歴史や文化に興味を持つのに充分なきっかけとなりました。

恥ずかしいことに、私の人生において宮澤賢治も石川啄木も高村光太郎も、学校の試験に出るから仕方なく要点だけ覚えるような存在だったのです。

こうして実際に彼らの暮らしていた場所に赴き、彼らと同じ風景を眺め、その時代や人間関係を知ることで、気づかなかった面白さが見えてきました。

そんなわけで、盛岡はイイぞ〜。

では、今回も文学とは無関係にまいります。

盛岡銀行本店本館

1911年竣工。東京駅を想起させる、いかにも明治な印象の洋風建築。と思った

ら辰野金吾設計だった。何がスゴいって、重要文化財でありながら現役の銀行

であるところがスゴイ。

今回は休日だったので内部を見ることはできなかったが、次こそ明治時代から使われ続けるインテリアを! と思うのだった。

盛岡銀行本店本館・部分

こうして見ると、そのまんま東京駅。実際、プロトタイプ的な意味合いもあるとの話も聞く。

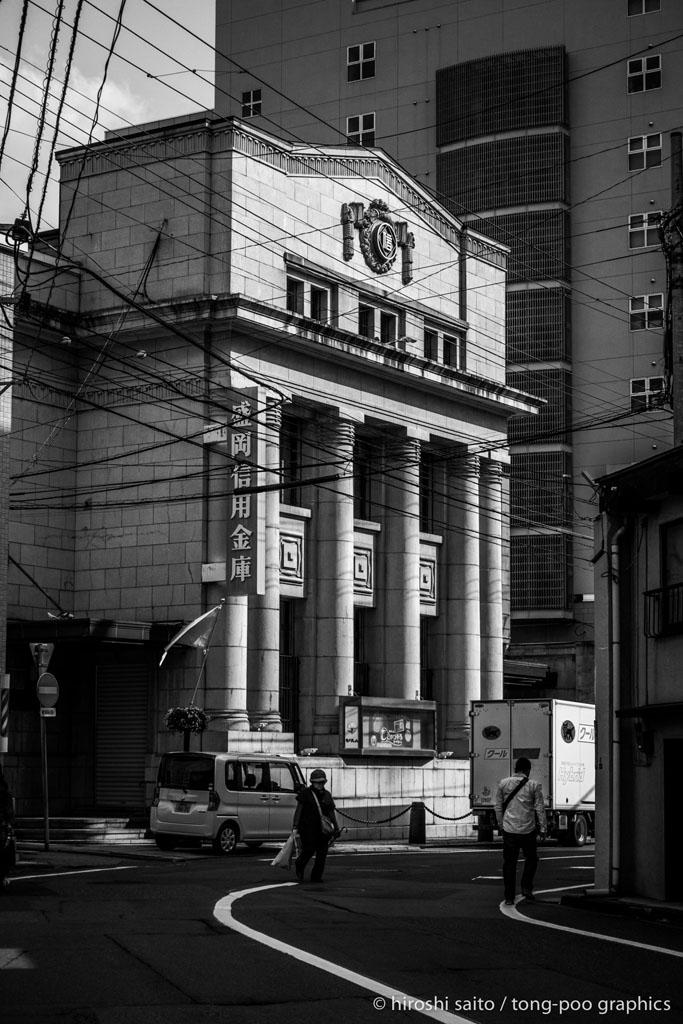

旧盛岡貯蓄銀行

1927年竣工。ものの本によれば、新古典様式に見せて実は近代建築技術を先取りした設計。地下ボイラー室からのスチーム暖房、スチールサッシやシャッター設備など、竣工時からのものだそうだ。

ここも信用金庫として現役。是非とも内部を見てみたい! 盛岡市保存建造物指定。

旧盛岡貯蓄銀行・部分

国の威光を感じない分、盛岡銀行よりも好みだな。とくに柱のてっぺん付近の装飾など、ディテールの随所に“言われてみればモダニズム”。

もりおか町家物語館周辺

巨大なスーパーマーケットの隣に、古くからある町家をリフォームした『もりおか町家物語館』がある。

時間の関係で施設自体はほとんど見ずに、周辺を少しだけ散歩した。由緒正しい日本家屋がきちんと残っているだけでありがたいが、この辺りではまだ歴史をイメージできるだけの町並みを、かろうじて見ることができる。

戦前のものと思われる洋館なども点在していたので、こんど来るときにはじっくり時間をかけて散策してみようと思う。空き家が多いようにも思えるのが少々心配。

小岩井農場四号牛舎

登録有形文化財。1908年竣工、木造二階建。隣接する板張りのサイロもかっこいい。

乳製品業界でも近代化遺産業界でも有名な、小岩井農場までは市内から車で約30分。

小岩井さんが始めた農場と思われがちだが、実はその昔、鉄道庁長官だった井上勝の発案を日本鉄道会社副社長の小野義眞が仲介し、三菱社社長の岩崎彌之助が出資してできたとかなんとか。

3人の名前から人文字ずつとって「小岩井農場」と名付けられたのだ。けっこう有名な話らしいので、昔から知ってたことにしておこう。

もつもつと草を喰む一点透視図法

震災のときは牛さんたちも驚いたと思うが、建物も無事でよかったよかった。

一号サイロと二号サイロ

登録有形文化財。一号は、現存する日本最古のサイロ。さて、どっちが一号だったかなあ。開口部の蓋が黄色くペイントされていたことに違和感を覚えたが、モノクロなら気にならない。

牛舎周辺

資材の整理整頓のされっぷりが美しい。

天然冷蔵庫

1905年に作られた、円墳のような不思議な構造物。実は天然の冷蔵庫で、室温は年間を通して常に10度。乳製品の瓶詰め作業場や夏場の貯蔵庫として使われていたとのこと。煉瓦の入口が美しくもあり怖くもあり。

私は幼い頃からこういったものを見ると、あの世とこの世の境界のような、異世界への改札口のような、そういったものに思えてしまう癖があるのデス。なので、夜中にひとりでここには来れないかなー。

といったところでした。おしまい。

もちろん、花巻の宮澤賢治や高村光太郎ゆかりの地なども巡りました。美しい風景にうっとりです。しかし「構造美」な写真は撮れなかったので、またの機会にご紹介したいと思います。

最後にもう1点。

花巻に向かう蒸気機関車

通過時刻の5分前くらいになると、どこからともなく沿線に人が集まってきて、みんなで手を振ったり写真を撮ったりしていました。いいねえ。

実は私、この運行に関してはアンチ派だったのです。というのも、SLが引いているのは客車に見せかけたディーゼルカーなのです。

つまり、先頭に機関車なんかいなくても自走できるんですね。この無意味な感じがどうにも受け入れ難かった!!

しかしまあ、動態の蒸機を見るのは久しぶりだったし、煙のにおいも音も本物なので結構許しちゃうというか、年甲斐もなくはしゃいでしまいましたとさ。

【さいとう・ひろし】saito@tongpoographics.jp

http://tongpoographics.jp/

1969年生まれ。小学生のときYMOの音楽に衝撃をうけ、音楽で彼らを超えられないと悟り、デザイナーをめざす。1999年tong-poo graphics設立。グラフィックデザイナーとして、地道に仕事を続けています。