電気機関車もディーゼルも前後対称形のものがほとんどだが、蒸気機関車には前と後がある。

ピストンのリズムは心臓の鼓動や息づかいのようだし、ボイラーは円筒状なものだから、その前面はどうしたって顔に見えてくる。

トーマスも、やえもんも、八ヶ岳野辺山牛乳の微妙なヤツを見てもわかると思うが、ディフォルメとか擬人化とか言う以前に、それはもう顔でしかないのだ。

だからなのか、子供の頃から蒸気機関車には親しみを感じていた。

そして実際に初めて動く蒸機を見たときは、大げさでなく、しびれた。

「この機械は生きている!」と思ったのだ。

あれから約40年経つが、いまでもたまに生きている蒸機に会いたくなる。

で、今回たまたま大阪で仕事があったので、その帰りに京都鉄道博物館に寄り道してきた。

この施設はもともと梅小路機関区だったところを、そのまま博物館としたもの。本線直結の転車台を中心に扇型の車庫が配置され、その中に20両近い蒸機が今にも動き出しそうな雰囲気で展示されている。

そのうちの一両には常に火が入れられ、来場者は視覚だけでなく、独特の息づかいや匂いも体感できるのだ。

当然カメラ片手に京都へと向かったわけだが、蒸機の写真を撮る度に思うのは、どこかで見たような、ありがちな構図になってしまうことだ。

あこがれの“きかんしゃ”に会える喜びで冷静さが吹き飛んでしまい、どうにも当たり前っぽい写真ばかりが増える傾向にある。

そこで今回は自らルールを定めた。「寄りで撮る!」である。

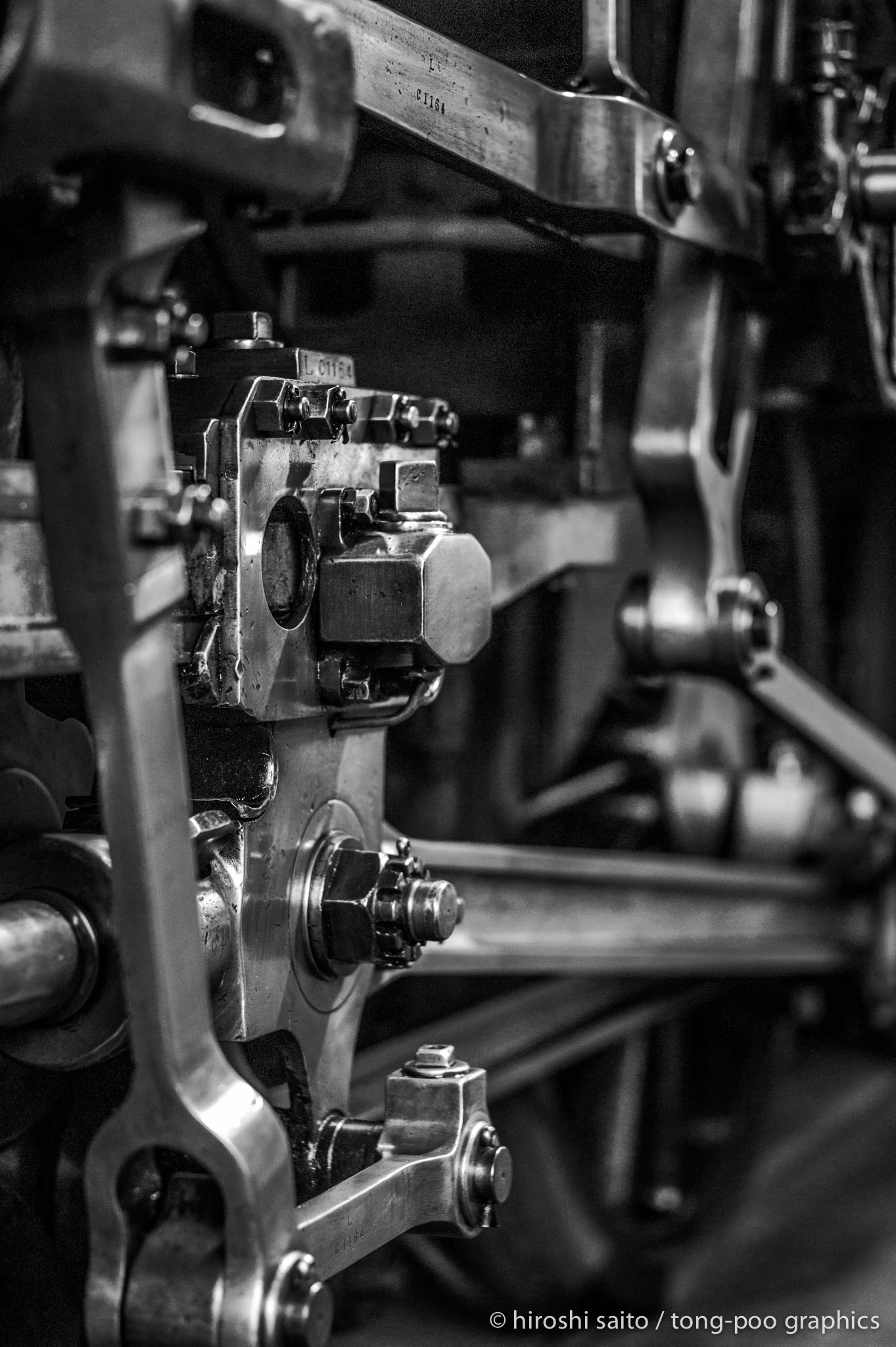

蒸気機関車は機能する部品の集合体だ。ひとつひとつに役割があり、機能している。それらをじっくり観察し、力の伝達が想像できるような写真を撮ろう! と意気込んでみたが、さてどうなったことでしよう。

こうなったのです。細かい部品の機能や名称は全くわかりませんので、解説はほぼナシです。

C11。この程度の寄りっぷりだと、まだ蒸機の写真であることはわかる。

9600。配置される度にその地に必要なパーツを追加していき、巨大な違法建築のようになっていったのか?

クランクを眺めつつ、動力の伝達を想う。

カッコいい棒。

なんだかよくわからんが、軸。

表面がデコボコなのが好ましい点。

【さいとう・ひろし】saito@tongpoographics.jp

http://tongpoographics.jp/

1969年生まれ。小学生のときYMOの音楽に衝撃をうけ、音楽で彼らを超えられないと悟り、デザイナーをめざす。1999年tong-poo graphics設立。グラフィックデザイナーとして、地道に仕事を続けています。