某社PR誌の撮影で久留米に行くことになった。午前中ロケハン、午後撮影という段取りなので、カメラマンとは前日夕方に合流することにした。

しかし、せっかくの九州行きである。

東京での仕事をとっとと終わらせ、一足早く現地入りして、前々から見てみたかったあの物件を訪れてみた。

筑後川昇開橋である。

1935年(昭和10年)、国鉄佐賀線筑後川橋梁(鉄道橋)として竣工。当時東洋一と謳われた技術の結晶ともいうべき可動橋は、半世紀以上の現役生活を経て1987年(昭和62年)に佐賀線廃止とともにその役割を終えた。

しかし地元の熱意により撤去を免れ、動態保存が決定。周囲は遊歩道として整備されている。

2003年(平成15年)、重要文化財指定。

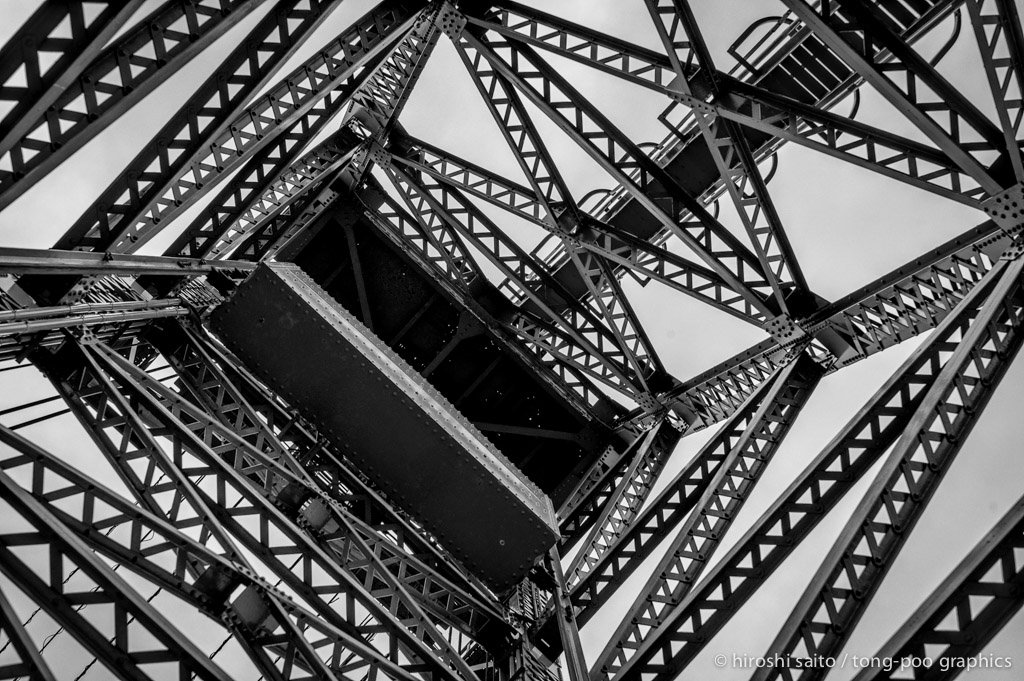

筑後川昇開橋は、その名のとおり、大型船舶の通過を可能とするため、橋の中央部分がエレベーターのように昇降する。

橋の両側はワーレントラス構造、中央寄りが高さ30mのタワーになっており、それらを結ぶ24.2mの部分が可動桁となっている。

ホテルに荷物を預け、西鉄久留米駅から急行に乗車。16分で柳川に着く。

柳川駅からバスで20分ほどの大川橋停留場で下車し、川に向かうと、トラス構造の赤いタワーが見えてきた。

ここから土手沿いに歩く。徐々に近づく赤い鉄塔。当日は時折雨のぱらつく曇り空だったが、かえってその威容が引き立つ印象。

ここを佐賀線が走っていた。わーい、機関車になった気分だ。現役時代をイメージしてみる。

蒸気船と蒸気機関車が立体的にクロスするなんざ、想像しただけでシビレルぜ。川に架かる鉄の塊がせり上がって、その下を黒煙を吐きながら鉄の塊が通過し、さらに鉄の塊が降りてきて線路を一本につなぎ、そこを重たい貨車を引きながら煙を吐く鉄の塊が川を越える。

川の中央に一筋の白い波と黒い煙、それと直角に交差するもうひとつの黒煙。

なんとドラマチック!

音を聞きたい!!

残り香をかぎたい!!!!!

制御室のある中央部分までやってきた。ここに管理人さんが常駐している。

「どっから来たの?」

「東京から」

「遠くから来たねー。橋上げようか?」

「え?」

言うや否や、ガコーンという音とともにギアが回転し、その後はことのほか静

かに上がってゆく。

可動の仕組みは、通常のエレベーターと同じワイヤー式で、カウンターウェイトは福岡県側が28t、佐賀県側が20t。制御室は福岡県側にある。

ワイヤー巻き取り装置が片側にしかないため、可動桁は微妙に(約10センチ)福岡県側に傾いている。

写真は佐賀県側カウンターウェイト。

現役時代は大型船舶の通行を優先し、通常は可動桁は上がった状態で、列車通過時のみ橋が降りてきたとのこと。現在は遊歩道の一部となった関係で、歩行者を優先しているようだ。

佐賀県側から。可動桁上昇中。

再び福岡県側へ。

というわけで、『筑後川昇開橋』のご紹介でした。

バスは柳川からも佐賀からも出ているので、近代化遺産としては比較的アクセスしやすい部類に入ると思います。柳川観光とあわせて、ちょいと足を伸ばしてみてみるのも良いかと思われます。

トラス好き、構造美好きとしては至福のひとときでした。

【さいとう・ひろし】saito@tongpoographics.jp

http://tongpoographics.jp/

1969年生まれ。小学生のときYMOの音楽に衝撃をうけ、音楽で彼らを超えられないと悟り、デザイナーをめざす。1999年tong-poo graphics設立。グラフィックデザイナーとして、地道に仕事を続けています。